"Drôle de drame" est un manifeste de cinéma moderne, une oeuvre admirable qui ne s'est pas démodée du tout, dit Jean-Louis Barrault. Ce film est pour moi un exemple d'avant-garde puisque, lorsqu'il est sorti en 1937, il n'a eu qu'un demi-succès à cause de son humour britannique qui avait un peu surpris le public de Paris. Mais, après la guerre, le rendez-vous a eu lieu entre les spectateurs et l'œuvre et ça a été le succès. C'était la grande époque de Prévert et Carné. Le succès de « Jenny », le premier grand film de Carné, avait associé leurs deux noms. Il y a eu, entre eux, une rencontre extraordinaire. Dans tous leurs films, que ce soit « Jenny », « Drôle de drame ». « Quai des brumes ». « Les Enfants du paradis », on ressent une espèce d'impondérable, d'homogénéité spirituelle. Nous faisions partie, avec Jacques Prévert, de la même tribu de SaintGermain-des-Prés. C'était une famille, une sorte de collectivité innocente, fraîche, pure et franche. J'appelle ça la période des « anarchistes doux ». J'avais vingt-sept ans. Carné devait en avoir trente-deux et Jacques Prévert, trente-cinq. Lorsqu'il était chargé de faire un film, il demandait naturellement aux copains, à l'équipe. » D.D.D. a été interprété d'une façon sublime par Michel Simon et par Jouvet. J'ai un souvenir précis, extraordinaire, de m'être vraiment « perdu » en jouant. J'entends cela au sens de perte de la personnalité. Cela m'est arrivé deux fois dans ma vie d'acteur : avec Michel Simon et Aimé Clariond. Avec eux, on allait tellement loin que l'on perdait le contrôle du personnage que l'on interprétait. Ils étaient porteurs de vie et faisaient naître un tel climat de sincérité, d'authenticité, qu'on n'avait qu'à se laisser emporter. Dans l'une des scènes célèbres du film où Michel Simon dit : « Moi, j'aurais voulu qu'on m'aime... », il était tellement génial et drôle que dans un plan on me voit me retourner pour rire. Le public ne le sait pas. mais moi je sais que je ris. Dans ce même plan, nous devions boire une bouteille de whisky. La bouteille était évidemment remplie d'eau et de thé, mais elle était dans le champ de la caméra et il fallait donc la vider à chaque plan.

«Alors, comptez : on

prenait quatre fois le plan

général, quatre fois le

contre-champ sur Michel

Simon et quatre fois sur

moi. Ça fait douze bouteilles. Au bout d'un certain temps, on demandait

cinq minutes pour aller se

« rééquilibrer », parce

qu'on avait avalé douze

litres de thé.

» Un autre souvenir :

dans « Drôle de drame ».

c'est la première fois (et la

dernière) que j'ai joué nu !

Nous n'avions pas prévenu Françoise Rosay. Et

lorsque je me suis présenté

dos a la caméra, mais face

à Françoise Rosay, tout

nu devant elle, elle a eu

une réaction de surprise

offensée...

Quand j'ai rencontré

Marcel Carné, je venais de

faire « Numance », et,

pendant que je tournais

« Drôle de drame », je

jouais, au « Grenier des

Augustins », à Saint-Germain-des-Prés, « Le Tableau des merveilles », que

Prévert avait adapté de

Cervantes. Ce spectade

marquait les débuts de Joseph Kosma et du

« petit » Mouloudji, qui

avait onze ans. Il dormait

avec nous le soir, au Grenier des Augustins. Il y

avait cinq ou six lits.

Comme chez Dullin, on

couchait tous là. C'était

une atmosphère merveilleuse, une époque d'insouciance et de bonheur. Antonin Artaud, André Gide,

André Breton et les surréalistes fréquentaient « le

Grenier ». J ai connu Madeleine (Renaud) en 1936,

et j'ai quitté « le Grenier »

à la fin de 1937. C'est Picasso qui l'a repris pour

en faire son atelier, et il y

a peint « Guernica ».

« Drôle de drame »,

c'est ma jeunesse ! Je ne

sais si je pourrai le revoir

à la TV, car on sera en

pleine période de répétitions au Théâtre d'Orsay.

On rouvre la saison avec

« Zadig » et on va créer

une pièce nouvelle :

« Wings », d'Arthur

Kopit. Le 24 septembre,

on donnera une soirée en

hommage à Jacques Copeau, en commémoration

de son centenaire, accompagnée d'une exposition

sur l'histoire du « VieuxColombier ». Et, tout de suite après, on préparera

une intégrale du « Soulier

de satin », pour le 15 janvier.

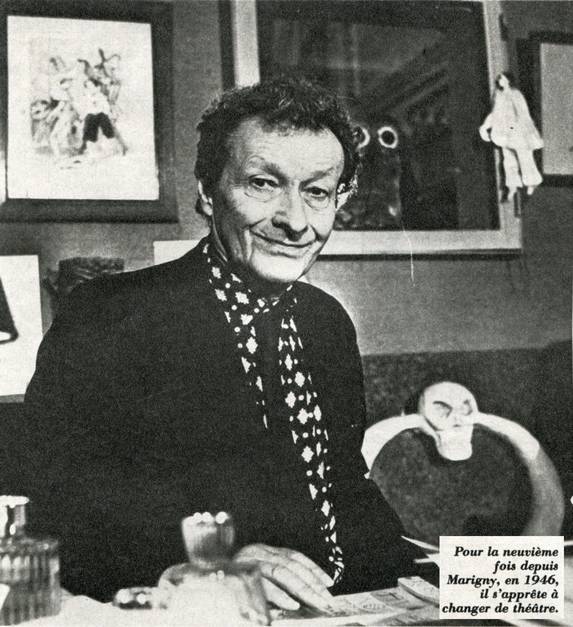

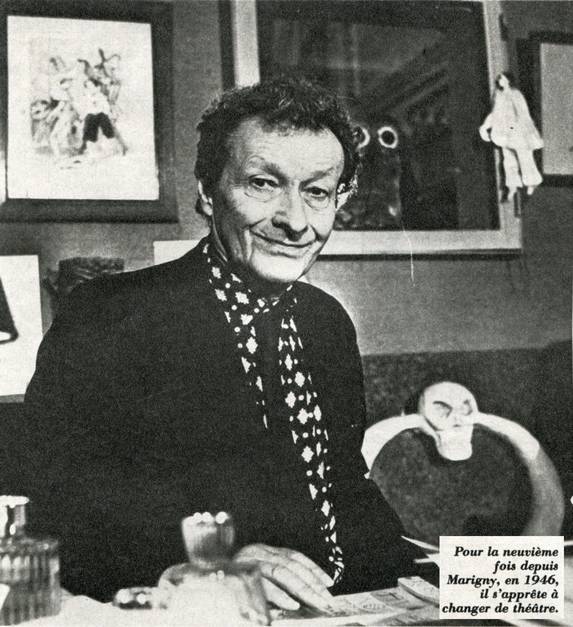

» Notre déménagement

d'Orsay ? Dans un an

peut-être. Le succès d'Orsay restera, pour moi, un

souvenir inoubliable parce

qu'il y a eu une connivence entre le public et

nous.

Rencontre avec

la Providence

» Notre rêve serait d'y rester et de devenir Centre

culturel. Le lieu s'y prêterait admirablement. Orsay

est notre neuvième théâtre

dans Paris depuis Marigny

en 1946. et la Compagnie

Renaud-Barrault a réussi à animer ce lieu qui n'était pas scénique et à gagner

un pari, là où tout le

monde s'inquiétait. Nous

en animerons un autre. Je

le cherche. » Mais il n'est

pas de meilleur mot de la

tin pour Jean-Louis Barrault que celui extrait de

son rôle de l'Ermite-Providence. dans « Zadig ».

« La Providence se trouve

sur notre chemin. Elle se

dresse devant nous. Au

moment de la rencontre,

elle n'est ni bonne, ni

mauvaise, elle est simplement imprévue. C'est à

nous d'en faire quelque

chose de miraculeux.»

D.D.D. Ces trois initiales qui couvraient les murs de

Paris de drôles d'affiches excitèrent la

curiosité des Parisiens lorsque « Drôle de

drame », le film de Marcel Carné sortit en

octobre 1937, au Colisée. Mais les premiers spectateurs furent déçus. Ils attendaient un film à suspense et « D.D.D. » fut

qualifié de « fantaisie glaciale, extravagante, Ingénieuse et laborieuse, où le

parti-pris « poétique » freinait le rire ».

En voyant un tel film, écrivait Henri

Jeanson dans « La Flèche », on a envie

de s'écrier : « Vive la Margoton du batailIon ! », tandis que Marcel Achard en parlait dans « Marianne » « comme de

l'exemple même d'une comédie tuée par

une trop belle photo... ». Certains dirent

même que c'était « le film le plus bête de

l'année ». Pourtant, dit Carné, Prévert et

moi, nous nous étions amusés avec cette

histoire tirée d'un roman anglais, qui était

une caricature de la bourgeoisie britannique et des institutions anglicanes. Nous

pensions naïvement qu'elle amuserait

aussi le public. » Pourtant « D.D.D. », « le

film le plus béte de l'année » 1937 est

devenu un classique de l'écran.

Au début d'octobre 1937, les murs de Paris se couvrent de drôles d'affiches. Trois initiales suivies d'un point d'interrogation excitent la curiosité des Parisiens : « D.D.D. ? ». De quoi s'agit-il donc ? D'un nouveau détersif, d'une nouvelle vedette ? Non. D'un film « pas comme les autres », révèle-t-on quelques jours plus tard. C'était vrai. Le public s'en rend compte. Il se précipite au cinéma « Colisée ». Hélas, il en ressort déçu. Il attendait un suspense, on lui offre une œuvre extravagante et moqueuse. Emboîtant le pas, un exploitant de Dijon l'annonce alors comme « Le film le plus bête de l'année » ! Ce qui suffit, pendant deux semaines, à faire accourir toute la ville dans son cinéma. « Pourtant, dit aujourd'hui Marcel Carné, qui signait avec « Drôle de drame » son deuxième film, Prévert et moi nous nous étions bien amusés avec cette histoire et, naïfs, nous pensions qu'elle amuserait aussi le public. La presse, de son côté, ne nous a guère aidés ! ». En voyant un tel film, écrivait Henri Jeanson dans « La Flèche », on a envie de s'écrier : « Vive la Margoton du bataillon ! » Et Marcel Achard en parlait, dans « Marianne », comme de l'exemple même d'une comédie tuée par une trop belle photo... »

Si « Drôle de drame » est devenu, aujourd'hui, un classique du cinéma comique d'avant-guerre, c'est parce qu'un jour, un homme d'affaires, épris d'aviation, Corniglion Molinier, a voulu tenter de battre, d'un seul coup d'aile, le record Londres Le Cap. « Avant de partir, raconte Charles David (qui venait des studios Pathé), il voulut me confier la gestion de ses affaires. J'ai d'abord refusé. Si j'ai fini par accepter, c'est parce que je lui ai posé une condition : s'il revenait vivant de son raid, il m'aiderait à produire le film de mes rêves. A son retour, Corniglion Molinier tint sa parole.»

Charles David pensait depuis longtemps à un roman anglais peu connu. Il avait été séduit par la caricature qu'il faisait de la bourgeoisie anglaise et des institutions anglicanes. Il songeait, aussi, à son ami Prévert. Cinq ans plus tôt, n'avait-il pas déjà eu l'audace de laisser les frères Prévert tourner « L'Affaire est dans le sac » ? Sa réputation en avait pâti, mais une amitié était née. Il était convaincu que Jacques Prévert saurait, mieux que personne, tirer de ce petit roman humoristique la peinture vivante d'un monde absurde, peuplé de personnages insolites, évoluant au milieu de situations burlesques.

Sans discuter, Corniglion-Molinier donne son accord, ne se mêle de rien et verse près de deux millions, « qui alors représentent un budget important », pour ce film qui sera tourné en vingt-trois jours. « A l'époque, ce n'était par un exploit, dit Marcel Carné. D'ailleurs, le scénario de « Drôle de drame » comptait 250 plans, tandis qu'aujourd'hui, le film que je prépare en compte déjà 760... Le succès nous préoccupait moins que notre plaisir. Depuis, le cinéma est devenu beaucoup moins drôle...

» Je me souviens qu'afin d'éviter les éclats de rire des machinistes, je répétais peu, pour enregistrer aussitôt. Dans la scène où Molyneux ( Michel Simon ), après avoir réussi à enfermer l'évêque (Jouvet), descend l'escalier en sautillant pour aller téléphoner, je n'ai pas pu utiliser les bruits de pas de Michel Simon : il a fallu ensuite synchroniser le son. Dans la fameuse scène du souper où l'évêque ne cesse de répéter : « Bizarre, Bizarre ! », Simon avait juré de « saouler » Jouvet, et Jouvet de « saouler » Simon. A eux deux, ils ont mangé six canards à l'orange et bu douze bouteilles de Champagne... Le soir Michel Simon s'est effondré discrètement dans un coin du plateau, tandis que Louis Jouvet est parti, en titubant, jouer « La guerre de Troie » à la Comédie des ChampsElysées ! » La rencontre, sur le plateau, de Simon et Jouvet avait fait craindre le pire ; il y avait des années que les deux acteurs ne s'adressaient plus la parole ! Tout se passa sans heurt. Ils engagèrent la conversation sur leurs rôles respectifs. Michel ne cessa de vanter la qualité et l'importance du rôle d'Irwin Molyneux. « Il tient tout le film », insistait Simon. Alors, Jouvet, agacé, laissa tomber : « Oui, je sais ! On me l'avait proposé, mais je l'ai refusé... »

Tandis que Michel Simon s'épanouissait dans son personnage, Jouvet, qui affichait son mépris pour le cinéma, reprochait à Carné de l'avoir ridiculisé en lui faisant porter un kilt. « Françoise Rosay aussi, ajoute Marcel Carné, nous en a voulu un peu ; elle n'avait pas tellement apprécié la scène où Jean Louis Barrault se présentait tout nu devant elle et, le dernier jour du tournage, elle refusa de venir boire le Champagne avec nous !»

Ce n'était encore rien. Les vrais ennuis commencèrent à la sortie du film. Comme les placards publicitaires demandaient : « Irwin Molyneux est-il un assassin ?» le couturier parfumeur du même nom se fâcha et fit un procès. Après le succès de « Jenny » qui avait associé leurs deux noms, l'échec commercial de « Drôle de drame », qui dura presque trois ans, « faillit nous coûter cher, avoue Marcel Carné. Les producteurs nous traitaient désormais, Prévert et moi, de joyeux drilles ». Ce fut Gabin qui les sauva. Plus exactement Mme Gabin qui, un soir, eu l'heureuse idée d'entrer au « Colisée». Gabin venait d'acheter les droits d'un roman de Mac Orlan, « Quai des brumes ». Le lendemain, il appela son producteur. Il lui imposa Prévert et Carné. C'était mieux, on le sait, qu'une drôle d'idée.

Michel Simon Irwin Molyneux

Françoise Rosay Margaret Molyneux

Louis Jouvet Archibald Soper

Jean-Pierre Aumont Billy

Jean-Louis Barrault William Kramps

Nadine Vogel Eva

Pierre Alcover l'inspecteur-chef Bray

Henri Guisol Buffington

Agnès Capri la chanteuse des rues

René Génin le balayeur

Jane Loury Mrs. McPhearson

Madeleine Suffel Victory

Marcel Duhamel le fêtard

Jenny Burnay Madame Pencil

Max Morise James, le domestique des Molyneux

Annie Carriel Elisabeth Soper, la femme de l'évêque

Ky Duyen l'hôtelier chinois

Sinoël le gardien de prison

Fabien Loris un policier

Yves Deniaud un inspecteur

Jean Marais le fêtard assommé

Guy Decomble le maquereau

Foun-Sen la fille corrigée

Frédéric O'Brady un reporter

Maurice Marceau un reporter

Claudye Carter

Raymond Pélissier

Franck Maurice

Margot Capelier