Aucune vidéo à voir ou à télécharger sur ce site dont l'unique objet est de rendre hommage aux comédiens français, le lien Amazon permettant de se procurer légalement les oeuvres que je présente ici uniquement en photo

Distribution :

Si les fiches que je réalise pour BDFF pèchent parfois par leur non-exhaustivité côté distribution, c'est que je n’ai pu réunir le nom de tous les acteurs, faute de preuves. En effet, la passion du cinéma qui m’anime ne m’assure pas toujours les moyens d’investigations suffisants, aussi certaines fiches pourront-elles sembler bien incomplètes aux cinéphiles qui les consulteront. Elles ont cependant le mérite de se baser sur des éléments dûment vérifiés.

Si les fiches que je réalise pour BDFF pèchent parfois par leur non-exhaustivité côté distribution, c'est que je n’ai pu réunir le nom de tous les acteurs, faute de preuves. En effet, la passion du cinéma qui m’anime ne m’assure pas toujours les moyens d’investigations suffisants, aussi certaines fiches pourront-elles sembler bien incomplètes aux cinéphiles qui les consulteront. Elles ont cependant le mérite de se baser sur des éléments dûment vérifiés.

Images du film :

Toutes les images sont cliquables pour les obtenir en plus grand.

Document sans nom

Pierre Batcheff le jeune homme Simone Mareuil la jeune femme Fano Messan l'hermaphrodite Robert Hommet le jeune homme de la plage Luis Buñuel l'homme au rasoir Salvador Dali un séminariste Marval un séminariste Jaume Miravitlles un séminariste

Document sans nom

Réalisation : Luis Buñuel

Scénario : Luis Buñuel, Salvador Dali

Décors : Pierre Schildknecht

Réalisateur assistant : Pierre Batcheff

Producteur executif : Pierre Braunberger

Production : Luis Buñuel

Première projection privée le 1 avril 1929 au Studio des Ursulines à Paris

« Ce film naquit de la rencontre de deux rêves. En arrivant chez Dali à Figueras, je lui racontai que j‘avais rêvé, peu de temps auparavant, d‘un nuage effilé coupant la lune et d‘une lame de rasoir fendant un œil. De son côté, il me raconta qu‘il venait de voir en rêve, la nuit précédente, une main pleine de fourmis. Il ajouta : « et si nous faisions un film, en parlant de ça. (…) le scénario fut écrit en moins d‘une semaine selon une règle très simple adoptée d‘un commun accord : n‘accepter aucune idée, aucune image qui pût donner lieu à une explication rationnelle, psychologique ou culturelle. Ouvrir toutes les portes à l‘irrationnel. N‘accueillir que les images qui nous frappaient, sans chercher à savoir pourquoi (…) »

- Luis Buñuel, Mon Dernier Soupir, Robert Laffont, 1982

NOTE(S):

La première projection du film eut lieu le 1e Avril 1929 au Studio des Ursulines devant le groupe surréaliste. Instiguée par Man Ray et Aragon, elle tint lieu d’examen d’entrée pour Bunuel et Dali qui intégrèrent le groupe peu après. Pierre Braumberger acheta le film qui fut par la suite exploité huit mois durant au Studio 28.

CRITIQUE(S):

« Les critiques de 1929 ont été surtout sensibles aux qualités techniques du film, à celles de l’interprétation de Pierre Batcheff et de Simone Mareuil, et par ailleurs à son humour - « un humour absolument personnel, âpre, fort (…) qui bouscule à tout instant l’équilibre du monde, libre, cruel et audacieux » selon Michel Gorel, qui évoque pêle-mêle à son propos Chaplin et le Père Ubu, tandis que Jean Lenau reconnu en Pierre Batcheff la parenté de Buster Keaton. Pour René Olivet, cependant, qui en pointe la cruauté et le sadisme, il s’agit là -déjà - « d’un crime commis au nom de Freud ». Léon Moussinac, selon qui le surréalisme revendiqué par les auteurs « vaut mieux que cela », déplore lui aussi dans ce film son « sadisme », qu’il qualifie au surplus de « sadisme de mode » beaucoup plus que de critique bourgeoise ; mais il y décerne « un tempérament certain de cinéaste » avec « des qualités poétiques et d’imagination » malheureusement mises au service d’un « divertissement décadent de mauvais goût ». Seul Brunius, lui-même membre du groupe surréaliste, insiste dans La Revue du cinéma sur l’importance, dans ce film, « d’une logique abasourdissante », d’un scénario où l’enchaînement des faits rappelle la nécessité absurde mais implacable du rêve, dans la mesure où l’association des idées et des images y paraît automatique » ; il met en outre l’accent sur la qualité du « travail cinématographique » de Buñuel, dont la simplicité et la maîtrise « font figure non plus de métier, mais de style ». Il prédit pour finir au jeune cinéaste « un joli succès de snobisme » auprès des spectateurs d’avant-garde, en lui souhaitant de savoir en profiter « sans jamais en être dupe ». - Pierre Lherminier, Annales du cinéma Français ; Les Voix du silence 1895-1929, Nouveau monde éditions, 2012

« Un coup d‘essai qui fut un coup de maître et l‘une des très rares réussites du surréalisme cinématographique. Buñuel et Dali matérialisent leur image du désir masculin et ses différentes phases oedipiennes. Le jeune homme qui se jette sur la femme aux appas maternels va trouver devant lui tous les obstacles dressés par la société et par la femme elle-même. Les images associent le thème de la « castration » du désir et sa relance à jamais interminable jusqu’à la métaphore finale des corps dévorés par les insectes. » - Michel Marie, Dictionnaire mondial des films, Larousse 1991

Fiche réalisée par Stéphane Bruyère pour BDFF, 2017

Toutes les images sont cliquables pour les obtenir en plus grand.

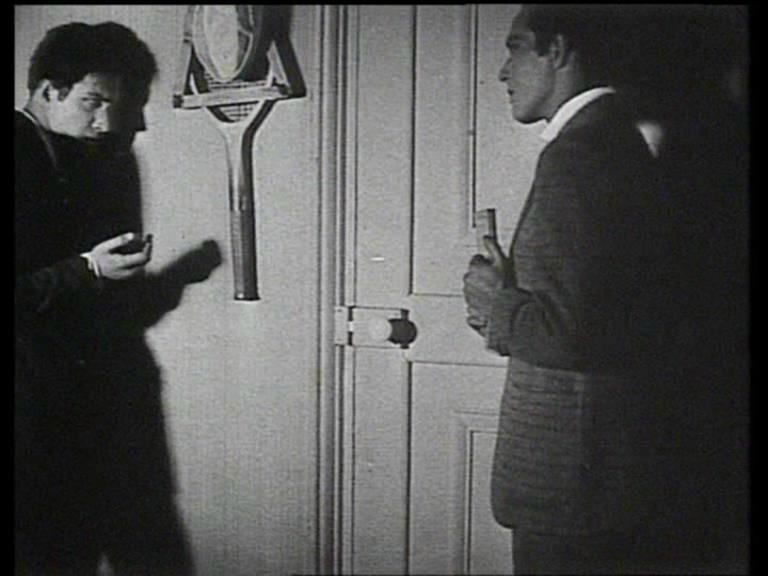

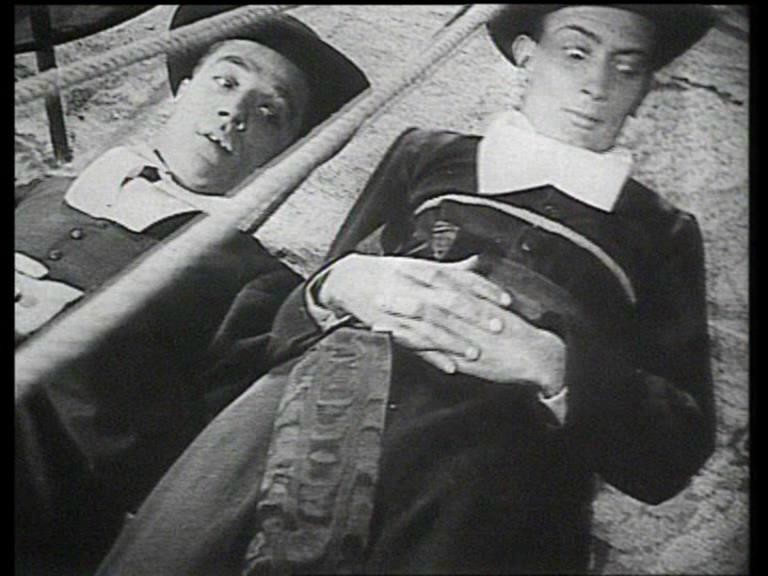

Pierre Batcheff et Pierre Batcheff

Pierre Batcheff et Pierre Batcheff

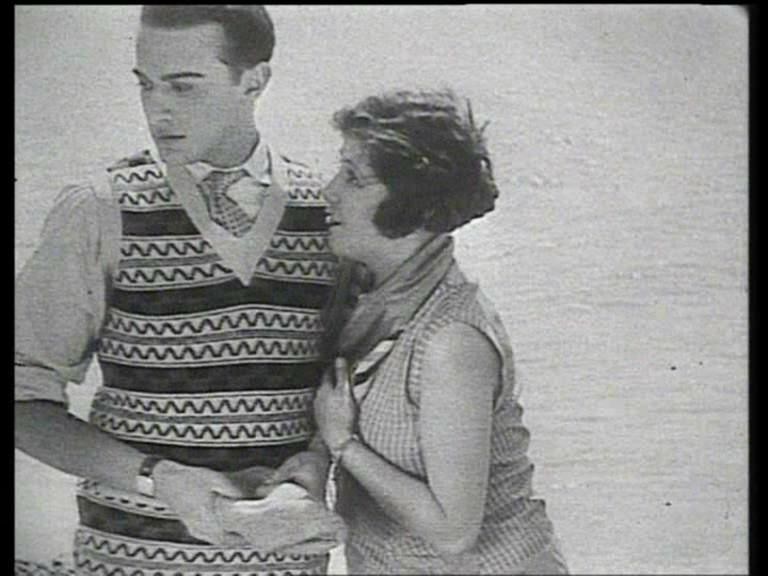

Robert Hommet et Simone Mareuil

Robert Hommet et Simone Mareuil

Simone Mareuil et Pierre Batcheff

Simone Mareuil et Pierre Batcheff

Pierre Batcheff le jeune homme Simone Mareuil la jeune femme Fano Messan l'hermaphrodite Robert Hommet le jeune homme de la plage Luis Buñuel l'homme au rasoir Salvador Dali un séminariste Marval un séminariste Jaume Miravitlles un séminariste

Réalisation : Luis Buñuel

Scénario : Luis Buñuel, Salvador Dali

Décors : Pierre Schildknecht

Réalisateur assistant : Pierre Batcheff

Producteur executif : Pierre Braunberger

Production : Luis Buñuel

Première projection privée le 1 avril 1929 au Studio des Ursulines à Paris

« Ce film naquit de la rencontre de deux rêves. En arrivant chez Dali à Figueras, je lui racontai que j‘avais rêvé, peu de temps auparavant, d‘un nuage effilé coupant la lune et d‘une lame de rasoir fendant un œil. De son côté, il me raconta qu‘il venait de voir en rêve, la nuit précédente, une main pleine de fourmis. Il ajouta : « et si nous faisions un film, en parlant de ça. (…) le scénario fut écrit en moins d‘une semaine selon une règle très simple adoptée d‘un commun accord : n‘accepter aucune idée, aucune image qui pût donner lieu à une explication rationnelle, psychologique ou culturelle. Ouvrir toutes les portes à l‘irrationnel. N‘accueillir que les images qui nous frappaient, sans chercher à savoir pourquoi (…) »

- Luis Buñuel, Mon Dernier Soupir, Robert Laffont, 1982

NOTE(S):

La première projection du film eut lieu le 1e Avril 1929 au Studio des Ursulines devant le groupe surréaliste. Instiguée par Man Ray et Aragon, elle tint lieu d’examen d’entrée pour Bunuel et Dali qui intégrèrent le groupe peu après. Pierre Braumberger acheta le film qui fut par la suite exploité huit mois durant au Studio 28.

CRITIQUE(S):

« Les critiques de 1929 ont été surtout sensibles aux qualités techniques du film, à celles de l’interprétation de Pierre Batcheff et de Simone Mareuil, et par ailleurs à son humour - « un humour absolument personnel, âpre, fort (…) qui bouscule à tout instant l’équilibre du monde, libre, cruel et audacieux » selon Michel Gorel, qui évoque pêle-mêle à son propos Chaplin et le Père Ubu, tandis que Jean Lenau reconnu en Pierre Batcheff la parenté de Buster Keaton. Pour René Olivet, cependant, qui en pointe la cruauté et le sadisme, il s’agit là -déjà - « d’un crime commis au nom de Freud ». Léon Moussinac, selon qui le surréalisme revendiqué par les auteurs « vaut mieux que cela », déplore lui aussi dans ce film son « sadisme », qu’il qualifie au surplus de « sadisme de mode » beaucoup plus que de critique bourgeoise ; mais il y décerne « un tempérament certain de cinéaste » avec « des qualités poétiques et d’imagination » malheureusement mises au service d’un « divertissement décadent de mauvais goût ». Seul Brunius, lui-même membre du groupe surréaliste, insiste dans La Revue du cinéma sur l’importance, dans ce film, « d’une logique abasourdissante », d’un scénario où l’enchaînement des faits rappelle la nécessité absurde mais implacable du rêve, dans la mesure où l’association des idées et des images y paraît automatique » ; il met en outre l’accent sur la qualité du « travail cinématographique » de Buñuel, dont la simplicité et la maîtrise « font figure non plus de métier, mais de style ». Il prédit pour finir au jeune cinéaste « un joli succès de snobisme » auprès des spectateurs d’avant-garde, en lui souhaitant de savoir en profiter « sans jamais en être dupe ». - Pierre Lherminier, Annales du cinéma Français ; Les Voix du silence 1895-1929, Nouveau monde éditions, 2012

« Un coup d‘essai qui fut un coup de maître et l‘une des très rares réussites du surréalisme cinématographique. Buñuel et Dali matérialisent leur image du désir masculin et ses différentes phases oedipiennes. Le jeune homme qui se jette sur la femme aux appas maternels va trouver devant lui tous les obstacles dressés par la société et par la femme elle-même. Les images associent le thème de la « castration » du désir et sa relance à jamais interminable jusqu’à la métaphore finale des corps dévorés par les insectes. » - Michel Marie, Dictionnaire mondial des films, Larousse 1991

Fiche réalisée par Stéphane Bruyère pour BDFF, 2017

Vous pouvez déposer un commentaire :

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)