Aucune vidéo à voir ou à télécharger sur ce site dont l'unique objet est de rendre hommage aux comédiens français, le lien Amazon permettant de se procurer légalement les oeuvres que je présente ici uniquement en photo

Distribution :

Si les fiches que je réalise pour BDFF pèchent parfois par leur non-exhaustivité côté distribution, c'est que je n’ai pu réunir le nom de tous les acteurs, faute de preuves.

En effet, la passion du cinéma qui m’anime ne m’assure pas toujours les moyens d’investigations suffisants, aussi certaines fiches pourront-elles sembler bien incomplètes aux cinéphiles qui les consulteront. Elles ont cependant le mérite de se baser sur des éléments dûment vérifiés.

Images du film :

Toutes les images sont cliquables pour les obtenir en plus grand.

Document sans nom

Document sans nom

« La Comtesse de Charny » adapte en quinze épisodes les douze volumes des « Mémoires d’un Médecin » d’Alexandre Dumas soit 13 heures environ pour près de 6000 pages. Pour les spectateurs du « Joseph Balsamo » d’André Hunebelle, les quatre premiers épisodes sont familiers puisqu’ils sont tirés de l’œuvre éponyme dont l’action se passe entre 1770 et 1774. Toutefois il est parfois difficile ici de comprendre les motivations de Balsamo car les personnages de Lorenza et Althotas n’apparaissent pas et la conspiration destinée à abattre la monarchie en France n’est pas exposée en prologue ; aussi lorsqu’il est question d’une mystérieuse cassette contenant des documents compromettants pour Balsamo, il est impossible de savoir de quoi il s’agit à moins d’avoir lu le roman ou vu le feuilleton de 1973 ; de même le personnage essentiel de Madame du Barry a totalement disparu, l’action se concentrant sur les déboires d’Andrée de Taverney, future Comtesse de Charny. Là où Hunebelle proposait une adaptation de plus de six heures, Marion Sarraut adapte l’œuvre en trois heures. Dès la fin du quatrième épisode, « Le Collier de la Reine » prend le relais : nous sommes maintenant en 1784 et les mille pages de ce nouveau roman sont traitées en moins de trois heures, la Comtesse de la Motte et Cagliostro n’ayant ici qu’un rôle accessoire. La Prise de la Bastille, qui marque le début du troisième roman - « Ange Pitou » - est mise en scène lors du 7e épisode mais de façon très rudimentaire, avec dix figurants et quelques cris de foule en off ; ce sera aussi malheureusement le cas d’autres scènes spectaculaires comme l’invasion de Versailles par les parisiennes le 5 octobre 89 tournée avec douze figurantes au maximum ! Les rues de Paris paraissent d’ailleurs peu animées et, autre inconvénient, certaines scènes nocturnes sont filmées à la lumière du jour, ce qui nuit à la vraisemblance. En revanche, décors et costumes sont irréprochables.

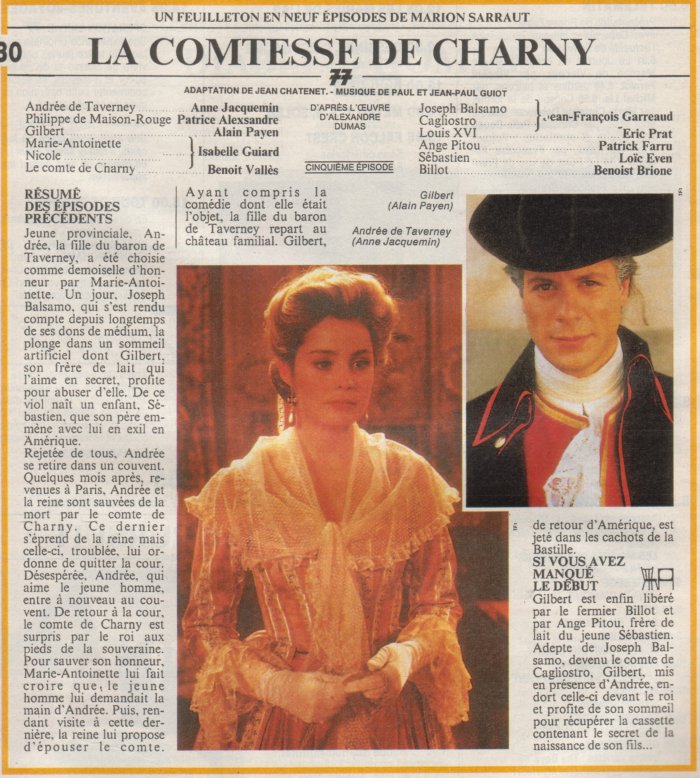

L’adaptation des quatre tomes de « La Comtesse de Charny », qui ne débute vraiment qu’au milieu du neuvième épisode, couvre la période 1789-1793. C’est le meilleur de la série car on assiste au plus près aux préparatifs de la fuite à Varennes puis à la chute de l’Ancien Régime. Eric Prat joue un Louis XVI bonhomme et matérialiste, sans doute proche de la vérité historique, et peu de films ont autant développé ce personnage. De même, Isabelle Guiard compose une convaincante Marie-Antoinette, impérieuse, frivole et finalement émouvante. Dans le rôle de la comtesse, Anne Jacquemin est vive et touchante. La vieille garde – Philippe Clay, Bernard Dhéran, Armand Mestral – est excellente, de même que Michel Peyrelon qui compose un Mirabeau très vraisemblable. Il y a quelques choix plus curieux dans la distribution : le toujours très bon Jacques Duby, alors âgé de 67 ans, joue ici un Marat de 30 ans et l’on est bien étonné aussi de découvrir Laurent Broomhead en Docteur Guillotin ! On remarque les débuts de Stéphane Guillon et, très fugitivement, d’Edouard Baer en sans-culotte mais le jeune comédien qui m’a le plus frappé est un quasi-inconnu, Patrick Farru, interprète du naïf et généreux Pitou, qui mériterait une notoriété plus grande. Au bout du compte, malgré ses manques, la série est tout à fait recommandable.

Jean-Paul Briant, Décembre 2024

Toutes les images sont cliquables pour les obtenir en plus grand.

« La Comtesse de Charny » adapte en quinze épisodes les douze volumes des « Mémoires d’un Médecin » d’Alexandre Dumas soit 13 heures environ pour près de 6000 pages. Pour les spectateurs du « Joseph Balsamo » d’André Hunebelle, les quatre premiers épisodes sont familiers puisqu’ils sont tirés de l’œuvre éponyme dont l’action se passe entre 1770 et 1774. Toutefois il est parfois difficile ici de comprendre les motivations de Balsamo car les personnages de Lorenza et Althotas n’apparaissent pas et la conspiration destinée à abattre la monarchie en France n’est pas exposée en prologue ; aussi lorsqu’il est question d’une mystérieuse cassette contenant des documents compromettants pour Balsamo, il est impossible de savoir de quoi il s’agit à moins d’avoir lu le roman ou vu le feuilleton de 1973 ; de même le personnage essentiel de Madame du Barry a totalement disparu, l’action se concentrant sur les déboires d’Andrée de Taverney, future Comtesse de Charny. Là où Hunebelle proposait une adaptation de plus de six heures, Marion Sarraut adapte l’œuvre en trois heures. Dès la fin du quatrième épisode, « Le Collier de la Reine » prend le relais : nous sommes maintenant en 1784 et les mille pages de ce nouveau roman sont traitées en moins de trois heures, la Comtesse de la Motte et Cagliostro n’ayant ici qu’un rôle accessoire. La Prise de la Bastille, qui marque le début du troisième roman - « Ange Pitou » - est mise en scène lors du 7e épisode mais de façon très rudimentaire, avec dix figurants et quelques cris de foule en off ; ce sera aussi malheureusement le cas d’autres scènes spectaculaires comme l’invasion de Versailles par les parisiennes le 5 octobre 89 tournée avec douze figurantes au maximum ! Les rues de Paris paraissent d’ailleurs peu animées et, autre inconvénient, certaines scènes nocturnes sont filmées à la lumière du jour, ce qui nuit à la vraisemblance. En revanche, décors et costumes sont irréprochables.

L’adaptation des quatre tomes de « La Comtesse de Charny », qui ne débute vraiment qu’au milieu du neuvième épisode, couvre la période 1789-1793. C’est le meilleur de la série car on assiste au plus près aux préparatifs de la fuite à Varennes puis à la chute de l’Ancien Régime. Eric Prat joue un Louis XVI bonhomme et matérialiste, sans doute proche de la vérité historique, et peu de films ont autant développé ce personnage. De même, Isabelle Guiard compose une convaincante Marie-Antoinette, impérieuse, frivole et finalement émouvante. Dans le rôle de la comtesse, Anne Jacquemin est vive et touchante. La vieille garde – Philippe Clay, Bernard Dhéran, Armand Mestral – est excellente, de même que Michel Peyrelon qui compose un Mirabeau très vraisemblable. Il y a quelques choix plus curieux dans la distribution : le toujours très bon Jacques Duby, alors âgé de 67 ans, joue ici un Marat de 30 ans et l’on est bien étonné aussi de découvrir Laurent Broomhead en Docteur Guillotin ! On remarque les débuts de Stéphane Guillon et, très fugitivement, d’Edouard Baer en sans-culotte mais le jeune comédien qui m’a le plus frappé est un quasi-inconnu, Patrick Farru, interprète du naïf et généreux Pitou, qui mériterait une notoriété plus grande. Au bout du compte, malgré ses manques, la série est tout à fait recommandable.

Jean-Paul Briant, Décembre 2024

Vous pouvez déposer un commentaire :

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)