Si les fiches que je réalise pour BDFF pèchent parfois par leur non-exhaustivité côté distribution, c'est que je n’ai pu réunir le nom de tous les acteurs, faute de preuves. En effet, la passion du cinéma qui m’anime ne m’assure pas toujours les moyens d’investigations suffisants, aussi certaines fiches pourront-elles sembler bien incomplètes aux cinéphiles qui les consulteront. Elles ont cependant le mérite de se baser sur des éléments dûment vérifiés.

Toutes les images sont cliquables pour les obtenir en plus grand.

Bronia et Tylia Perlmutter au premier rang

Bronia et Tylia Perlmutter au premier rang

Fred Kellerman et Georgette Leblanc

Fred Kellerman et Georgette Leblanc

Jaque Catelain et Georgette Leblanc

Jaque Catelain et Georgette Leblanc

Philippe Heriat et Georgette Leblanc

Philippe Heriat et Georgette Leblanc

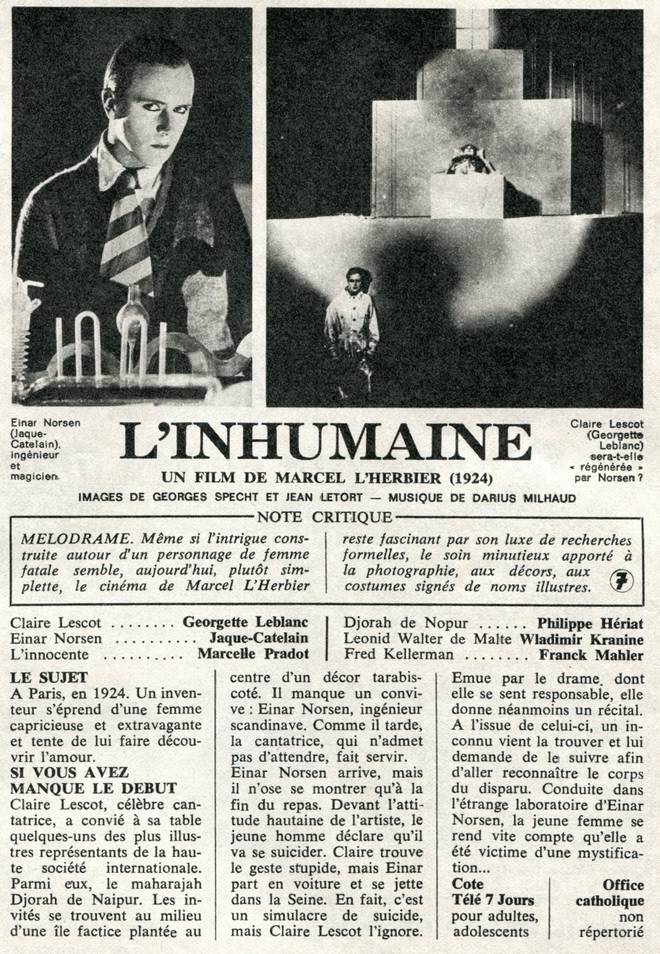

Georgette Leblanc Claire Lescot Jaque Catelain Einar Norsen Philippe Hériat le maharadjah Djorah de Nopur Leonid Walter de Malte Vladimir Kranine Fred Kellerman Frank Mahler Marcelle Pradot l'innocente Lili Samuel une spectatrice Bronia Permultter une spectatrice Tylia Permultter une spectatrice Raymond Guérin-Catelin un spectateur René Clair Lise Deharme Alberto Cavalcanti Kiki de Montparnasse le modèle Les Ballets suédois avec Jean Börlin Prince Tokio Les Bonambellas

SCENARIO Marcel L'Herbier ; IMAGE Georges Specht ; MONTAGE Marcel L'Herbier ; DECORS Fernand Léger, Robert Mallet-Stevens, Claude Autant-Lara, Alberto Cavalcanti ; COSTUMES Paul Poiret ; MUSIQUE Darius Milhaud ; ASSISTANT REALISATEUR Philippe Hériat ; PRODUCTION Marcel L'Herbier - Cinégraphic ; DUREE 135 min. Sortie le 12 décember 1924

Claire Lescot, une cantatrice au sommet de la gloire, tient salon dans sa luxueuse et futuriste villa. Des prétendants du monde entier viennent tenter de la séduire, mais elle repousse leurs avances, semblant inaccessible à tout sentiment autre que l’orgueil. Parmi les convives qui cherchent à gagner ses faveurs, se trouvent le richissime homme d’affaires Frank Mahler, le puissant maharadja de Nopur, le théoricien révolutionnaire Kranine et un jeune et brillant scientifique, Einar Norsen. Fou d'amour, celui-ci menace de se suicider, mais la belle ne semble pas disposée à fléchir. Norsen simule sa mort en précipitant sa voiture du haut d'une falaise. La presse s'empare de l'affaire et stigmatise « L’inhumaine ». Malgré le drame, Claire Lescot refuse d'annuler le récital qu'elle doit donner au théâtre des Champs-Élysées. Malgré l'hostilité d'une partie du public, elle parvient à retourner la salle et achève sur un triomphe. Après la représentation, Claire Lescot refuse l’entrée de sa loge au Maharadja, mais accepte de suivre un homme dans le repère d’Einar Norsen sous le prétexte d'identifier le corps du jeune savant…

NOTE(S) :

Avec L’INHUMAINE, Marcel L'Herbier a voulu composer un film manifeste de l’Art déco et plus généralement de la « modernité ». Le cinéaste préparait d’ailleurs simultanément l’Exposition des arts décoratifs et industriels modernes qui se tiendra à Paris en 1925. De nombreux artistes sont donc rassemblés autour de ce projet parmi lesquels on retient les noms des décorateurs (et futurs réalisateurs) Alberto Cavalcanti et Claude Autan-Lara, l’architecte Rober Mallet-Stevens ou le peintre Fernand Léger qui crée le laboratoire de Norsen.

Sœur de l’auteur d’Arsène Lupin et compagne du dramaturge Maurice Maeterlinck, cantatrice et comédienne, Georgette Leblanc connut de beaux succès sur scène au tournant du siècle. Sa carrière déclinant, elle fut à l’origine de L’INHUMAINE et apporta 50% du financement du film en échange du rôle principal et d’un « droit de regard » sur le scénario.

CRITIQUE(S) :

« Georgette Leblanc est convaincue d’avoir sa place dans le cinéma (…) L'INHUMAINE demeurera le seul ouvrage cinématographique célèbre auquel son nom restera attaché. Elle y apparaît, extraordinaire et mythologique, enveloppée de bandelettes, sphinge au visage blanc, immenses paupières peintes. A 54 ans, Georgette Leblanc paraît hors du temps. Marcel L’Herbier coupe, au montage, des plans trop rapprochés et Claire Lescot proteste (…) » - Jacques Richard, Dictionnaire des acteurs du cinéma muet en France, Éditions de Fallois, 2011

« Si L'INHUMAINE est un chef-d'oeuvre plastique, c'est plus par sa dimension de manifeste des Arts déco que par sa forme cinématographique. Les comédiens ne sont pas assez forts pour résister à l'assaut de Léger, Mallet-Stevens et Milhaud, et Marcel L'Herbier devra attendre L'ARGENT en 1928 pour devenir un directeur d'acteur. » - Stephen Sarrazin, Dictionnaire mondial des films ; Larousse, 1991.

« L'INHUMAINE plonge la critique elle-même dans la perplexité. Sensible à l'audace, à l'originalité et au raffinement de ce film, elle en accepte mal, en revanche, ce qui lui parait être un sommet de l'esthétisme, et confine, aux yeux de certains, au ridicule d'une prétention glacée. La critique moderne, à la faveur des révisions ultérieures, et le recul du temps aidant, appréciera mieux ce que ce film avait de prémonitoire et de fécond, authentiquement à l'avant-garde de certains films d'Alain Resnais, voir de Jean-Luc Godard. (...) » - Pierre Lherminier, Annales du cinéma français : Les Voies du silence 1895-1929 ; Nouveau Monde Editions, 2012.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)