Annie Ducaux | Naissance : 1908 Décès : 1996 | Partager cette page sur Facebook : | Commentaire |

|

1933

L'agonie des aigles

1933

Le gendre de Monsieur Poirier

1936

Un grand amour de Beethoven

1937

Les filles du Rhône

1938

Prison sans barreaux

1938

La vierge folle

1939

L'homme du Niger

1940

Tempête

1942

Pontcarral, colonel d'empire

1944

Florence est folle

1958

La caméra e...

La Mort de M...

1958

Les grandes familles

1960

Port Royal

1960

Elizabeth la femme sans homme

1961

La belle américaine

1963

Le chevalier de Maison Rouge

1971

Nicomède

1972

Électre

1972

Les Femmes savantes

1973

La troupe du roy : soirée Molière

1977

Lorenzaccio

1980

Les enquête...

Maigret et l...

1980

La folle de Chaillot

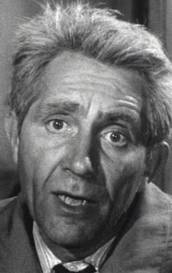

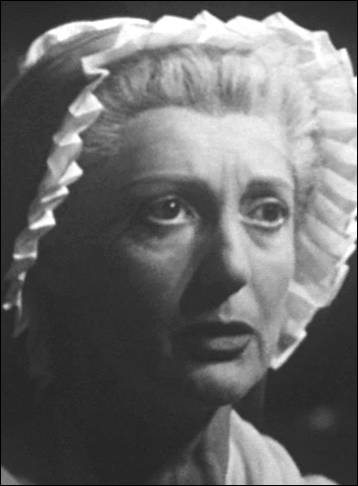

Annie DUCAUX

Annie Ducaux préfèrera toujours le théâtre au cinéma : il faut bien reconnaître que Molière et Giraudoux avaient mieux à lui proposer que Roger Richebé ou Robert Péguy. Et pourtant elle aurait pu s’imposer en vedette de comédies à l’américaine si son entrée au Français n’en avait décidé autrement. Elle découvre le théâtre à l’adolescence et s’inscrit au Conservatoire sans le consentement de sa mère : elle en sortira avec un premier prix de comédie. Après des débuts difficiles, elle s’impose sur la scène de l’Odéon puis au boulevard dans « Rêves d’amour » auprès de Pierre Richard-Willm. Elle connaît un succès de scandale avec « La prisonnière » d’Edouard Bourdet, sur le thème de l’homosexualité féminine. Lorsqu’elle campe Joséphine de Beauharnais sous la direction de Jacques Copeau, Maurice Rostand lui décerne cet éloge : « Son talent est ravissant comme son visage : il est fait de pudeur, de grâce et de poésie hautaine. » A la Comédie Française où elle entre en 1946, elle marque sa prédilection pour les héroïnes racinienne, Andromaque, Bérénice, Agrippine ou Athalie. On se souvient de son interprétation de Philaminte dans « Les femmes savantes » ; dirigée par Pierre Dux, elle joue Clytemnestre dans l’« Electre » de Giraudoux, dont elle reprendra également « La folle de Chaillot », son dernier triomphe en 1980.

Belle, grande et blonde, elle débute au cinéma dès 1932. Son premier film, « Coup de feu à l’aube » ne marque pas les esprits, non plus que les suivants. Il faut dire qu’on la distribue essentiellement dans de sombres mélodrames aux intrigues surannées, de « L’agonie des aigles » (1933) aux « Filles du Rhône » (1937). Seul ou presque, Abel Gance propose à l’actrice un beau rôle : dans « Un grand amour de Beethoven » (1936), elle incarne la douce Thérèse de Brunswick, secrètement amoureuse du musicien campé par le génial Harry Baur. A deux reprises, Léonide Moguy l’associe en tête d’affiche avec une débutante prometteuse, Corinne Luchaire : directrice compréhensive d’une maison de correction dans « Prison sans barreaux » (1937), elle prend sous sa protection la jeune détenue brimée par l’odieuse Maximilienne ; dans « Conflit » (1938), les deux comédiennes se disputent la garde d’un enfant ; malgré un sujet en avance sur son temps - les mères porteuses - le film a vieilli à l’exception d’une belle scène où les deux femmes, folles de joie d’avoir renoncé aux services d’une faiseuse d’anges, courent dans les rues de Paris avec un enthousiasme communicatif. Dans son film suivant, « Tempête » (1939), victime d’un chantage, elle doit cacher à son mari, le chef de la police, que son père est l’escroc international joué par Erich Von Stroheim !

Loin de ces intrigues tarabiscotées, Annie Ducaux va trouver dans les années 40 son vrai domaine cinématographique, celui de la comédie loufoque. Elle sacrifie encore aux héroïnes hiératiques comme Garlone de Ransac dans « Pontcarral, colonel d’Empire » (1942) ou Marie d’Agout, l’égérie de Franz Liszt dans « Rêves d’amour » (1947). C’est alors qu’elle change de registre aux côtés de l’excellent André Luguet dans « L’inévitable Monsieur Dubois » (1942) puis « Florence est folle » (1944). Austère directrice d’usine dans le premier film, elle s’enivre dans une scène mémorable ; « Florence est folle » exploite la même veine : épouse coincée, elle se transforme en chanteuse délurée qui ne reconnaît plus son époux. Scénaristes et producteurs auraient pu l’encourager dans cette voie : en 1947, dans « Les requins de Gibraltar », le cinéma lui propose même un rôle d’espionne alcoolique ! Mais le théâtre reprend ses droits : après « La patronne » (1948), concoctée par André Luguet et Robert Dhéry, et « Le Roi », où elle reprend un rôle pétillant d’Elvire Popesco, elle ne tourne plus pendant dix ans. Encore ne revient-elle que fugitivement en épouse de Jean Gabin dans « Les grandes familles » (1958) et en Diane de Poitiers dans « La Princesse de Clèves » (1959). En souvenir de ses prestations comiques, Robert Dhéry l’entoure de ses Branquignols pour son dernier rôle au cinéma, la veuve joyeuse de « La belle américaine » (1961). En 1964, le succès du feuilleton télévisé « Le Chevalier de Maison-Rouge » entraîne une distribution en salles : après « Le procès de Marie-Antoinette » (1958) pour Stellio Lorenzi, elle y incarne à nouveau la reine prisonnière avec beaucoup de simplicité et d’émotion. En 1980, elle tourne avec Jean Richard pour la télévision « Maigret et l’ambassadeur » : son personnage porte le surnom sympathique de Jacquette, diminutif de Jacqueline Larrieu de Saint-Phar, un rôle fort.

En 1981, son dernier rôle au théâtre donne un aperçu de sa carrière : elle est Duchesse de Valmonté – pour la touche aristocratique – mais dans « La dame de chez Maxim » de Feydeau, combinant une dernière fois la classe et l’humour. L’année suivante, elle quittait définitivement la scène.

Jean-Paul Briant