Aucune vidéo à voir ou à télécharger sur ce site dont l'unique objet est de rendre hommage aux comédiens français, le lien Amazon permettant de se procurer légalement les oeuvres que je présente ici uniquement en photo

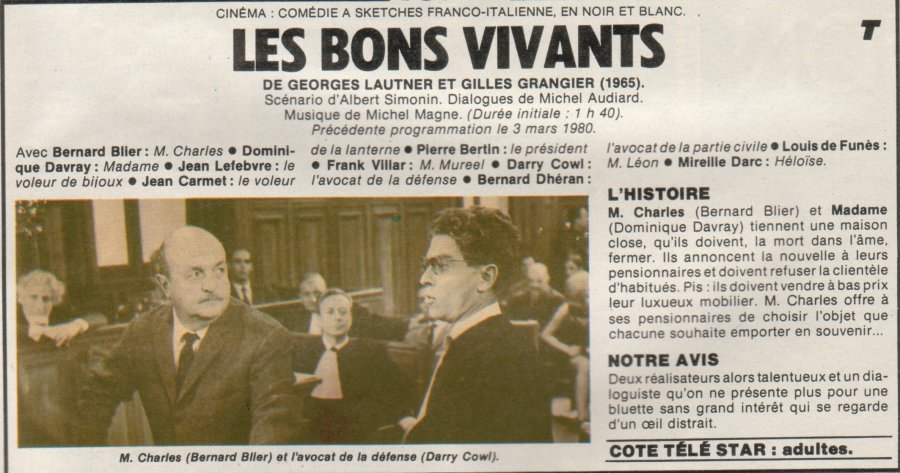

Distribution :

Si les fiches que je réalise pour BDFF pèchent parfois par leur non-exhaustivité côté distribution, c'est que je n’ai pu réunir le nom de tous les acteurs, faute de preuves.

En effet, la passion du cinéma qui m’anime ne m’assure pas toujours les moyens d’investigations suffisants, aussi certaines fiches pourront-elles sembler bien incomplètes aux cinéphiles qui les consulteront. Elles ont cependant le mérite de se baser sur des éléments dûment vérifiés.

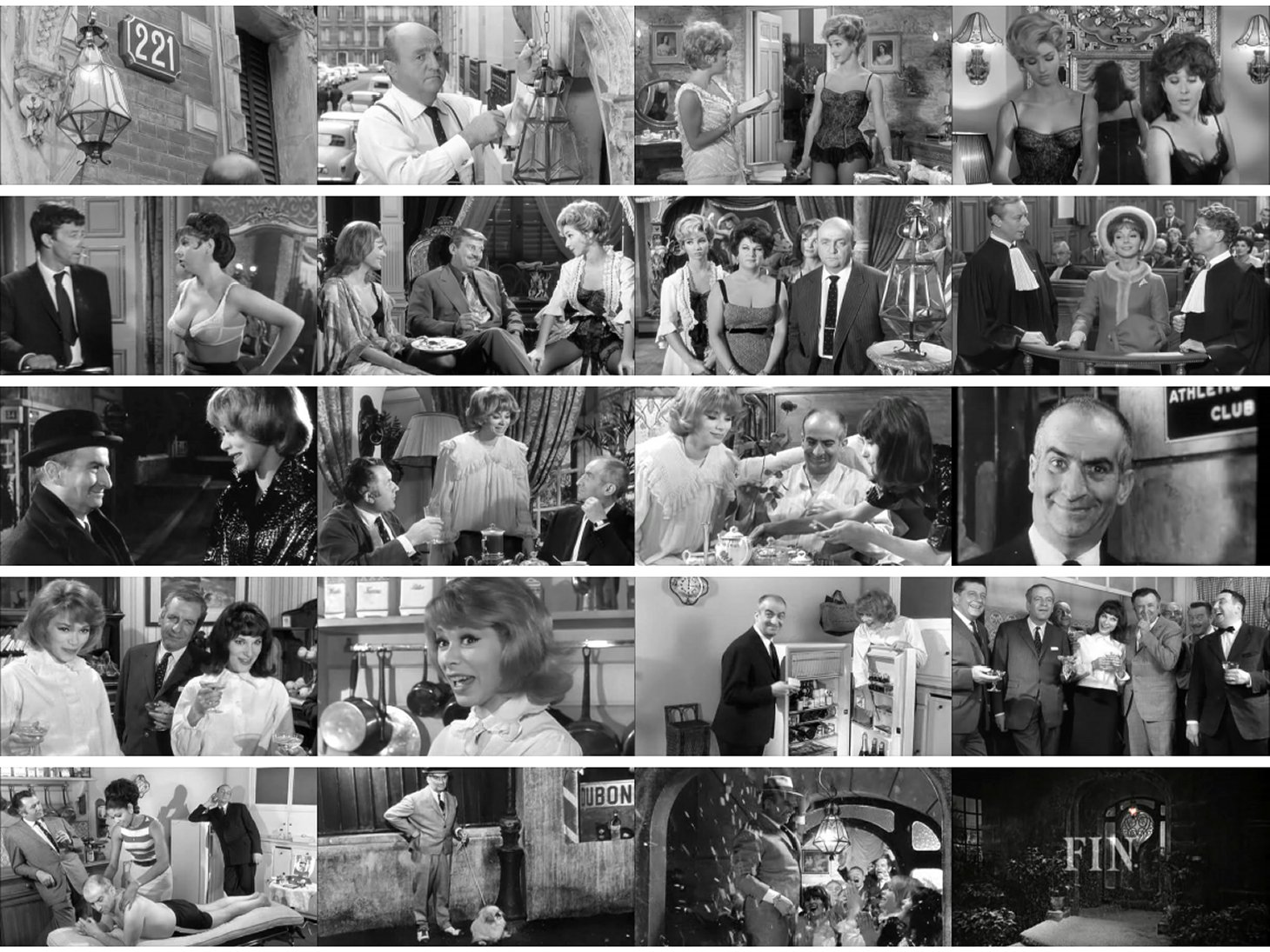

Images du film :

Toutes les images sont cliquables pour les obtenir en plus grand.

Document sans nom

Document sans nom

Très amusant film à sketch composé de 3 parties qui ont un lien : la fermeture des maisons closes.

Mais le plus étonnant dans ce film c’est la présence de Louis De Funès dans le 3éme sketch, car celui-ci est au mieux de sa forme, il a tourné « Les bons vivant » entre « Le corniaud » et « Le gendarme à New-york » (c’est tout dire). Quel plaisir de le découvrir (car hélas ce film est quasiment inédit à la télé) dans son personnage fétiche de « salaud » insultant les faibles qui nous a fait tant rire dans les autres films multi-diffusés sur le petit écran….

La « paresseuse » télévision qui nous ressort tous les ans les gendarmes, fantomas et consort serait bien inspirée en nous faisant redécouvrir ce film (je pense qu’il n’a pas été diffusé depuis 1980 environ). Quand donc la télé (y compris payante) renouvellera son stock de film poussiéreux en nous faisant voir ces petits films des années 60-70-80 qui vont finir par moisir à la cinémathèque ?

« Les bons vivants » n’est pas un chef-d’œuvre en soit, notamment la fin du 1er et du 2eme sketch sont bâclées, mais un film dont les réalisateurs sont Gilles Grangier et Georges Lautner avec des dialogues de Michel Audiard, reste un plaisir que je ne saurais trop que vous conseillez…

Le 1er sketch commence (et ce n’est pas anodin) par le décrochage de la lanterne d’une maison close tenue par Bernard Blier suite à la fameuse fermeture chère à Marthe Richard. A noter que le numéro de l’établissement est le 221 en référence évidement au fameux One-Two-Two…

Durant tout le film il n’y a aucune scènes, ni évocation disons scabreuses, les maisons closes y sont présentées comme des lieux très jovials, voir même quasiment familiers, un peu comme dans la nouvelle de Maupassant : La maison Tellier. Bernard Blier tient une maison sérieuse, avec une armée de jolies filles sympathiques et rieuses mais tout ce petit monde a du mal à accepté la fermeture réglementaire de ce genre d’établissements et tire des plans plus ou moins sérieux de reconversion. Parmi tous les souvenirs que génère cette page qui se tourne, Blier évoque l’une de ces ancienne pensionnaire, une dénommée Lucette, une perle selon le patron, et c’est tout naturellement à elle qu’il décide de faire cadeau de la fameuse lanterne de l’établissement, qui, vous l’aurez compris, sert de fil rouge à tout le film.

Pas vraiment de chute à cette première histoire.

La seconde histoire évoque d’abord le parcours post-maison close très réussi de la dénommée Lucette, puisque celle-ci à fini par épouser un baron ! Puis l’histoire commence vraiment par le cambriolage du château de notre baronne par deux malfrats maladroits joués par 2 Jean : Lefebvre et Carmet ! Surpris durant leur forfaits, les 2 voleurs s’enfuient en laissant échapper quasiment tout leur butin sauf Carmet qui réussi à conserver je vous le donne en mille, la fameuse Lanterne qu’il avait dû trouvé à son goût.

Lefebvre étant rapidement arrêté, c’est tout son procès que raconte ce second sketch, et tout tourne autour du fait qu’il a rendu tout le butin, sauf la lanterne, et c’est précisément cela que la baronne (Lucette pour les intimes) veut récupérer !

Le procès est en fait une sorte d’éloge à la baronne, mais avec cette subtilité que dans un premier temps il n’est pas dit que Lucette est une ancienne prostitué, or même Blier, son ancien patron vient témoigner du sérieux de son ancienne protégée. On se demande d’ailleurs jusqu’où peut allez le fait de parler de la baronne sans évoquer son passé plutôt trouble. Or, en fait je me demande si l’on aurait pas pu pousser la farce jusqu’à taire jusqu’au bout l’ancienne profession de Lucette. Mais ce n’est pas le cas et finalement la vérité est dévoilée, mais aussi bizarre que cela paraisse, cela n’engendre pas un rebondissement dans le procès, et même hélas, il n’y a pas de dénouement à l’affaire qui se termine mystérieusement par un rapport de l’audience et nous laisse sur notre faim.

Or je pense qu’il y avait une fin possible à l’histoire dans la présence du personnage joué par Carmet qui était présent au procès en simple spectateur. Vu que c’était lui le détenteur de l’objet recherché, et vu que tout au long de l’histoire, Lucette avait tellement été portée aux nues, il aurait paru logique que Carmet , dans un élan de sympathie et d’admiration pour la baronne, décide de rendre directement (ou indirectement) la fameuse lanterne … enfrin blefle ….

Le 3éme sketch raconte l’histoire d’un « notable » célibataire joué par De Funés, dont l’une des activité consiste à présider un club de judo composé uniquement d’hommes (des bons vivants) et qui porte simplement le nom d’ Athletic Club.

Un soir, une fille (la délicieuse Mireille Darc) l’interpelle dans la rue et lui demande de la protéger des griffes d’un commissaire de police qui veut l’interpeller. Le brave homme finit par accepter avec au passage une scène typique à la De Funés où il remet vertement en place le policier en évoquant le fait que c’est lui qui l’a sorti du trou.

La fille lui raconte sa vie genre Cosette, et De Funés vire sa bonne pour mettre Mireille à sa place.

Devant prévoir un repas avec les autres membres de l’Athletic Club, Mireille se fait aider par une « amie » qui n’est autre que Bernadette Laffont.

Une scène de colère amusante c’est lorsque De Funés à du mal à placer les convives à table avec notamment le rôle du bouc émissaire tenu par Philippe Castelli qui porte le doux nom de Boudu et qui se fait copieusement réprimandé par De Funés…

Ce repas est assez pittoresque car tous les hommes n’ont d’yeux que pour Mireille et Bernadette, au grand dam bien sûr de De Funés.

Les jours suivant les amis de De Funés viennent lui rendre des visites plus assidues que d’habitude, notamment le personnage joué par Jean Richard. Et l’on fini par comprendre (sans que ce soit montré) que les 2 filles rendent des services disons très particuliers aux membres de l’Athletic Club, mais cela sans que De Funés sans rende compte, et d’ailleurs il tombe malade ce qui nécessite l’arrivé d’une nouvelle amie de Mireille Darc, joué semble-t’il (car cela ne figure pas au générique, par Juliette Mills). A noter aussi que ce film est le tout premier joué par Jean-Luc Bideau.

De funés rétabli, il sort en ville, et lorsqu’il rentre il pique une colère dûe à ce qu’on lui a raconté de sa maison, notamment que l’on voit des filles à demi-nues à travers ses fenêtres, donc on pense que notre homme à tout compris, mais non, en fait il demande expressément que l’on « ferme les volets » pour ne pas choquer les passants… Cela tombe bien d’ailleurs, car ces amis avaient décidés de lui offrir une magnifique lanterne, et le film se termine à l’inverse de la façon dont il avait commencé, car De Funés accroche la lanterne à sa porte… Et clin d’œil final, alors que le film est entièrement en noir et blanc, derrière le mot FIN la lanterne s’éclaire délicatement en rouge …

Toutes les images sont cliquables pour les obtenir en plus grand.

Très amusant film à sketch composé de 3 parties qui ont un lien : la fermeture des maisons closes.

Mais le plus étonnant dans ce film c’est la présence de Louis De Funès dans le 3éme sketch, car celui-ci est au mieux de sa forme, il a tourné « Les bons vivant » entre « Le corniaud » et « Le gendarme à New-york » (c’est tout dire). Quel plaisir de le découvrir (car hélas ce film est quasiment inédit à la télé) dans son personnage fétiche de « salaud » insultant les faibles qui nous a fait tant rire dans les autres films multi-diffusés sur le petit écran….

La « paresseuse » télévision qui nous ressort tous les ans les gendarmes, fantomas et consort serait bien inspirée en nous faisant redécouvrir ce film (je pense qu’il n’a pas été diffusé depuis 1980 environ). Quand donc la télé (y compris payante) renouvellera son stock de film poussiéreux en nous faisant voir ces petits films des années 60-70-80 qui vont finir par moisir à la cinémathèque ?

« Les bons vivants » n’est pas un chef-d’œuvre en soit, notamment la fin du 1er et du 2eme sketch sont bâclées, mais un film dont les réalisateurs sont Gilles Grangier et Georges Lautner avec des dialogues de Michel Audiard, reste un plaisir que je ne saurais trop que vous conseillez…

Le 1er sketch commence (et ce n’est pas anodin) par le décrochage de la lanterne d’une maison close tenue par Bernard Blier suite à la fameuse fermeture chère à Marthe Richard. A noter que le numéro de l’établissement est le 221 en référence évidement au fameux One-Two-Two…

Durant tout le film il n’y a aucune scènes, ni évocation disons scabreuses, les maisons closes y sont présentées comme des lieux très jovials, voir même quasiment familiers, un peu comme dans la nouvelle de Maupassant : La maison Tellier. Bernard Blier tient une maison sérieuse, avec une armée de jolies filles sympathiques et rieuses mais tout ce petit monde a du mal à accepté la fermeture réglementaire de ce genre d’établissements et tire des plans plus ou moins sérieux de reconversion. Parmi tous les souvenirs que génère cette page qui se tourne, Blier évoque l’une de ces ancienne pensionnaire, une dénommée Lucette, une perle selon le patron, et c’est tout naturellement à elle qu’il décide de faire cadeau de la fameuse lanterne de l’établissement, qui, vous l’aurez compris, sert de fil rouge à tout le film.

Pas vraiment de chute à cette première histoire.

La seconde histoire évoque d’abord le parcours post-maison close très réussi de la dénommée Lucette, puisque celle-ci à fini par épouser un baron ! Puis l’histoire commence vraiment par le cambriolage du château de notre baronne par deux malfrats maladroits joués par 2 Jean : Lefebvre et Carmet ! Surpris durant leur forfaits, les 2 voleurs s’enfuient en laissant échapper quasiment tout leur butin sauf Carmet qui réussi à conserver je vous le donne en mille, la fameuse Lanterne qu’il avait dû trouvé à son goût.

Lefebvre étant rapidement arrêté, c’est tout son procès que raconte ce second sketch, et tout tourne autour du fait qu’il a rendu tout le butin, sauf la lanterne, et c’est précisément cela que la baronne (Lucette pour les intimes) veut récupérer !

Le procès est en fait une sorte d’éloge à la baronne, mais avec cette subtilité que dans un premier temps il n’est pas dit que Lucette est une ancienne prostitué, or même Blier, son ancien patron vient témoigner du sérieux de son ancienne protégée. On se demande d’ailleurs jusqu’où peut allez le fait de parler de la baronne sans évoquer son passé plutôt trouble. Or, en fait je me demande si l’on aurait pas pu pousser la farce jusqu’à taire jusqu’au bout l’ancienne profession de Lucette. Mais ce n’est pas le cas et finalement la vérité est dévoilée, mais aussi bizarre que cela paraisse, cela n’engendre pas un rebondissement dans le procès, et même hélas, il n’y a pas de dénouement à l’affaire qui se termine mystérieusement par un rapport de l’audience et nous laisse sur notre faim.

Or je pense qu’il y avait une fin possible à l’histoire dans la présence du personnage joué par Carmet qui était présent au procès en simple spectateur. Vu que c’était lui le détenteur de l’objet recherché, et vu que tout au long de l’histoire, Lucette avait tellement été portée aux nues, il aurait paru logique que Carmet , dans un élan de sympathie et d’admiration pour la baronne, décide de rendre directement (ou indirectement) la fameuse lanterne … enfrin blefle ….

Le 3éme sketch raconte l’histoire d’un « notable » célibataire joué par De Funés, dont l’une des activité consiste à présider un club de judo composé uniquement d’hommes (des bons vivants) et qui porte simplement le nom d’ Athletic Club.

Un soir, une fille (la délicieuse Mireille Darc) l’interpelle dans la rue et lui demande de la protéger des griffes d’un commissaire de police qui veut l’interpeller. Le brave homme finit par accepter avec au passage une scène typique à la De Funés où il remet vertement en place le policier en évoquant le fait que c’est lui qui l’a sorti du trou.

La fille lui raconte sa vie genre Cosette, et De Funés vire sa bonne pour mettre Mireille à sa place.

Devant prévoir un repas avec les autres membres de l’Athletic Club, Mireille se fait aider par une « amie » qui n’est autre que Bernadette Laffont.

Une scène de colère amusante c’est lorsque De Funés à du mal à placer les convives à table avec notamment le rôle du bouc émissaire tenu par Philippe Castelli qui porte le doux nom de Boudu et qui se fait copieusement réprimandé par De Funés…

Ce repas est assez pittoresque car tous les hommes n’ont d’yeux que pour Mireille et Bernadette, au grand dam bien sûr de De Funés.

Les jours suivant les amis de De Funés viennent lui rendre des visites plus assidues que d’habitude, notamment le personnage joué par Jean Richard. Et l’on fini par comprendre (sans que ce soit montré) que les 2 filles rendent des services disons très particuliers aux membres de l’Athletic Club, mais cela sans que De Funés sans rende compte, et d’ailleurs il tombe malade ce qui nécessite l’arrivé d’une nouvelle amie de Mireille Darc, joué semble-t’il (car cela ne figure pas au générique, par Juliette Mills). A noter aussi que ce film est le tout premier joué par Jean-Luc Bideau.

De funés rétabli, il sort en ville, et lorsqu’il rentre il pique une colère dûe à ce qu’on lui a raconté de sa maison, notamment que l’on voit des filles à demi-nues à travers ses fenêtres, donc on pense que notre homme à tout compris, mais non, en fait il demande expressément que l’on « ferme les volets » pour ne pas choquer les passants… Cela tombe bien d’ailleurs, car ces amis avaient décidés de lui offrir une magnifique lanterne, et le film se termine à l’inverse de la façon dont il avait commencé, car De Funés accroche la lanterne à sa porte… Et clin d’œil final, alors que le film est entièrement en noir et blanc, derrière le mot FIN la lanterne s’éclaire délicatement en rouge …

Vous pouvez déposer un commentaire :