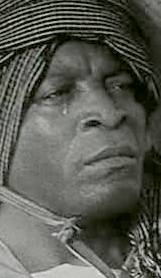

Habib Benglia | Naissance : 1895 Décès : 1960 | Partager cette page sur Facebook : | Commentaire |

|

1931

Sola

1932

Daïnah la métisse

1936

Le roman d'un spahi

1937

La grande illusion

1939

L'homme du Niger

1946

Le bateau à soupe

1960

Candide ou l'optimisme au XXe siècle

Habib BENGLIA

Interrogé par la télévision, un an avant sa mort, Habib Benglia reconnaissait modestement avoir fait « une carrière assez honorable » : « J’ai tout fait dans mon métier, disait-il, théâtre, danse, acrobatie, mime, cirque ». On peut y ajouter le doublage où sa belle voix grave était prisée ; c’est ainsi qu’il prêtera sa voix au loup sur un disque à succès racontant « Le Petit Chaperon Rouge ».

Selon la légende, il débarque en métropole à l’occasion de l’exposition coloniale de 1912 ; il doit y poursuivre des études d’agronomie mais, remarqué par la comédienne Régine Flory, alors qu’il déclame des vers dans un café, il débute sur la scène du Théâtre de la Renaissance dans « Le minaret » de Jean Richepin. Après l’expérience traumatisante de la guerre, il intègre la troupe de Firmin Gémier, puis l’Odéon avec Gaston Baty : tout au long des années 20 et 30, comédien ou danseur, il participe aux revues des Folies-Bergère et, surtout, en 1923, trouve son personnage de référence, le rôle-titre lors de la création française de « L’Empereur Jones » d’Eugene O’Neill. Les critiques de l’époque, qui se veulent élogieuses, peuvent écrire sans sourciller : « Monsieur Benglia, un nègre magnifique, fait sensation par la beauté de son corps brut, sa démarche de tigre, un mélange très noble d’intelligence et de bestialité. » En 1937, il fait partie de la distribution du « Jules César » de Shakespeare mis en scène par Charles Dullin. En 1946, il est à l’affiche de « La putain respectueuse » de Sartre au Théâtre Antoine : dans le rôle d’un noir injustement accusé de viol, il est unanimement salué par la critique.

Quant à sa carrière sur grand écran, lui-même l’annonce pléthorique alors que la plupart des filmographies ne comptent qu’une trentaine de titres, oubliant sans doute ses participations au temps du muet : c’est ainsi qu’il est un danseur noir dans « Mon curé chez les riches » en 1925 et gardien du sérail dans « Yasmina » en 1927. Le parlant venu, ses personnages auront rarement droit à une identité définie. Il porte certes quelques patronymes exotiques : Nyaor dans « Le roman d’un spahi » (1936), Araba dans « Les secrets de la Mer Rouge » (1937) ou encore Korotoro, Taraor et Gomba. Exceptionnellement, lorsqu’il a nom et prénom, l’exagération est présente : rien moins que Washington-Napoléon Brown dans « Tempête sur l’Asie » (1938) ou Hannibal Valmorin dans « Certains l’aiment froide ! » (1960). Pour le reste, il sera « le chef noir », « le chef de tribu », « le sénégalais » ou « le nègre » : c’est assez dire la place et le traitement réservés aux comédiens de couleur dans le cinéma de l’époque.

Au début du parlant, pourtant, il tourne deux films qui laissaient miroiter l’espoir de se faire un nom au cinéma : il s’agit de « Sola » (1931) de Diamant-Berger où, curieusement, il est « l’hindou » et surtout « Daïnah la métisse » (1932) de Grémillon, où il est le mari de l’héroïne disparue et se retrouve sur l’affiche juste au-dessous de Charles Vanel. Un court métrage de 1932, « Champion de boxe », lui propose même le premier rôle mais il devra le plus souvent se contenter des utilités. Malgré tout, « Le roman d’un spahi », film qui a mal vieilli par ailleurs, lui attribue un rôle positif, celui d’un soldat parfaitement intégré au bataillon, portant sur ses compagnons un regard bienveillant. Dans cette filmographie bien décevante, on le retrouve à deux reprises comme partenaire du grand Harry Baur, dans « L’homme du Niger » (1939), film colonialiste s’il en est, et surtout « Mollenard » (1938) de Siodmak. Dans « Tamango » (1957) de John Berry, inspiré de Mérimée, il côtoie Dorothy Dandridge, la première star américaine de couleur ; il est même dirigé par John Huston pour un petit rôle dans « Les racines du ciel » (1958), On le voit aussi, mais trop brièvement, dans deux classiques : il joue un tirailleur sénégalais prisonnier des allemands dans « La grande illusion » (1937) – presque une figuration - et l’employé des bains turcs à la fin des « Enfants du paradis » (1945), cinq répliques en tout et pour tout au moment où Lacenaire assassine le comte de Montray.

Dans son dernier film, « Candide ou l’optimisme au XXe siècle » (1960), il joue symboliquement le rôle du « noir molesté », nouvelle version du Nègre de Surinam de Voltaire : lorsqu’il quitte l’écran entre deux policiers en se plaignant du sort que lui ont réservé « les blancs », on pourrait y lire un regard désabusé sur l’ensemble de sa carrière.

.jpg)