Toutes les images sont cliquables pour les obtenir en plus grand.

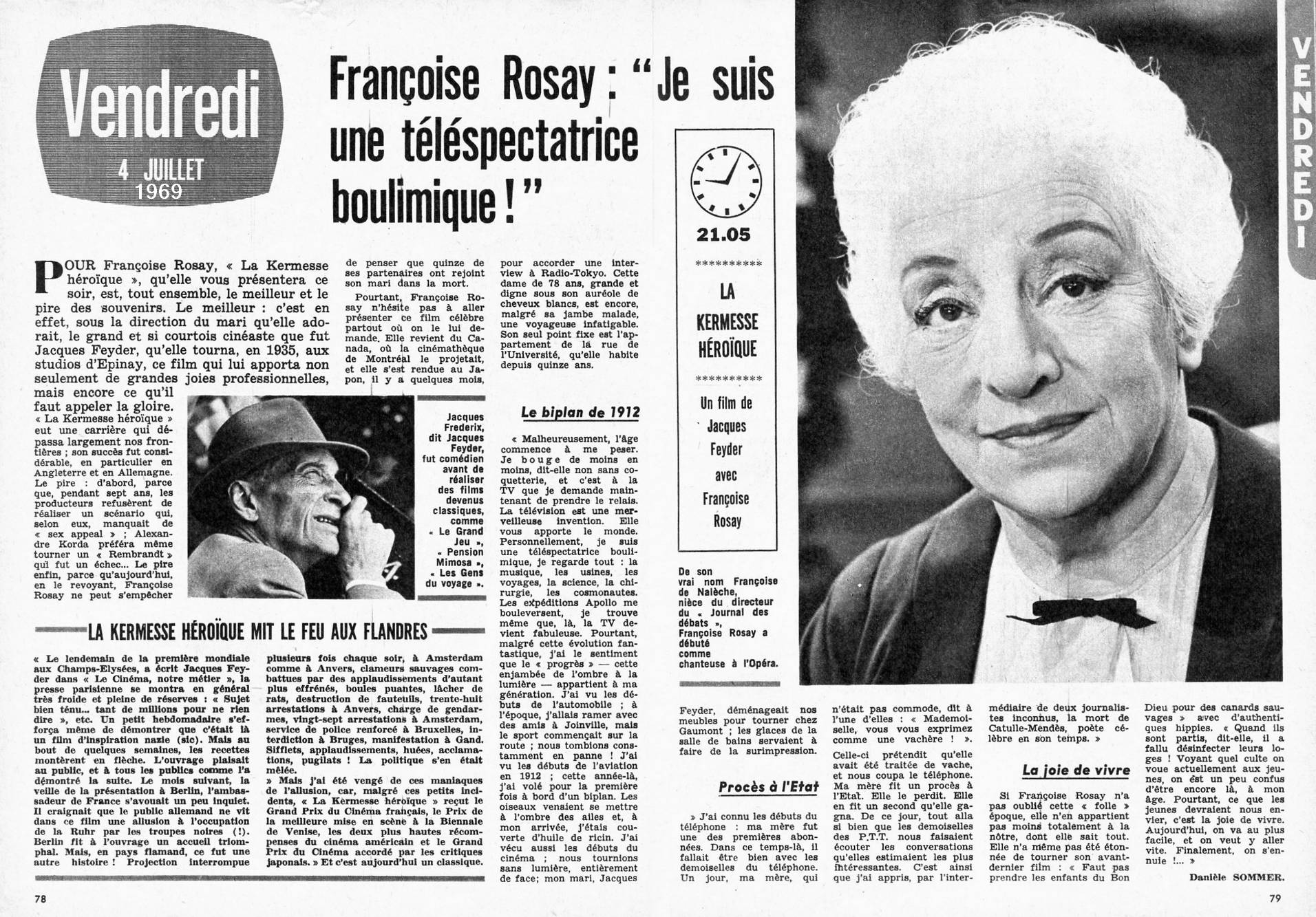

Alexander d Arcy et Ginette Gaubert

Alexander d Arcy et Ginette Gaubert

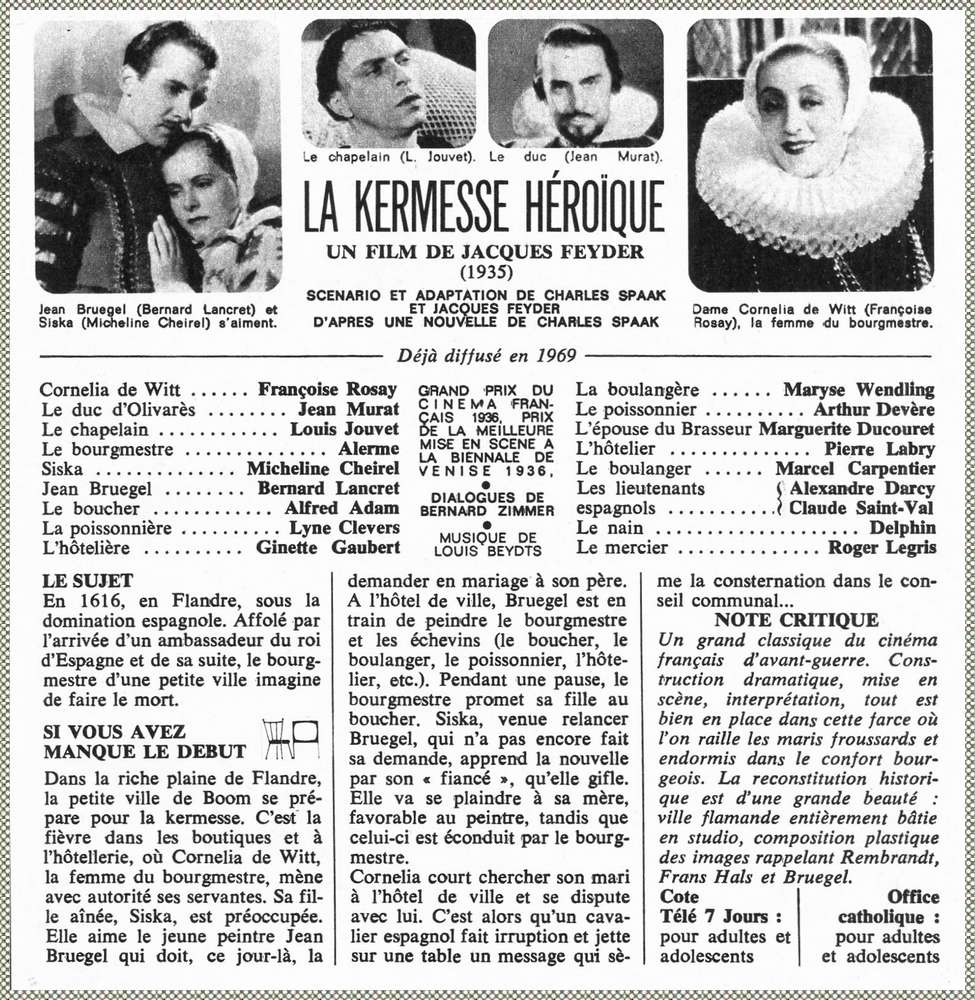

Bernard Lancret et Micheline Cheirel

Bernard Lancret et Micheline Cheirel

Claude Sainval et Lyne Clevers

Claude Sainval et Lyne Clevers

Enrico Glori et Raphael Medina

Enrico Glori et Raphael Medina

Lynn Clevers Alexander d Arcy Marguerite Ducouret

Lynn Clevers Alexander d Arcy Marguerite Ducouret

Pierre Labry et Ginette Gaubert

Pierre Labry et Ginette Gaubert

Françoise Rosay Cornélia, la femme du bourgmestre André Alerme le bourgmestre de Boom Micheline Cheirel Siska, la fille du bourgmestre Bernard Lancret Jean Brueghel, le jeune peintre amoureux de Siska Jean Murat le duc d'Olivarès, ambassadeur d'Espagne Louis Jouvet le chapelain Alfred Adam le boucher et premier échevin Lyne Clevers la poissonnière Arthur Devère le poissonnier Maryse Wendling la boulangère Marcel Carpentier le boulanger Ginette Gaubert l'aubergiste Pierre Labry l'aubergiste Marguerite Ducouret la femme du brasseur Alexandre d'Arcy le premier lieutenant Espagnol Claude Sainval le second lieutenant Espagnol Delphin le nain Roger Legris le mercier Bernard Optal Ambroise, le fils de Cornélia Matt Mattox un danseur Will Dohm Rolla Norman Enrico Glori le mercenaire piémontais Raphaël Médina le mercenaire suissePierre Athon Georges Spanelly l'occupant de la chambre 7Francine Bessy Yvonne Yma la femme au canard Marianne Hardy Molly Robert Myrillis Eugène Stuber un bourreau

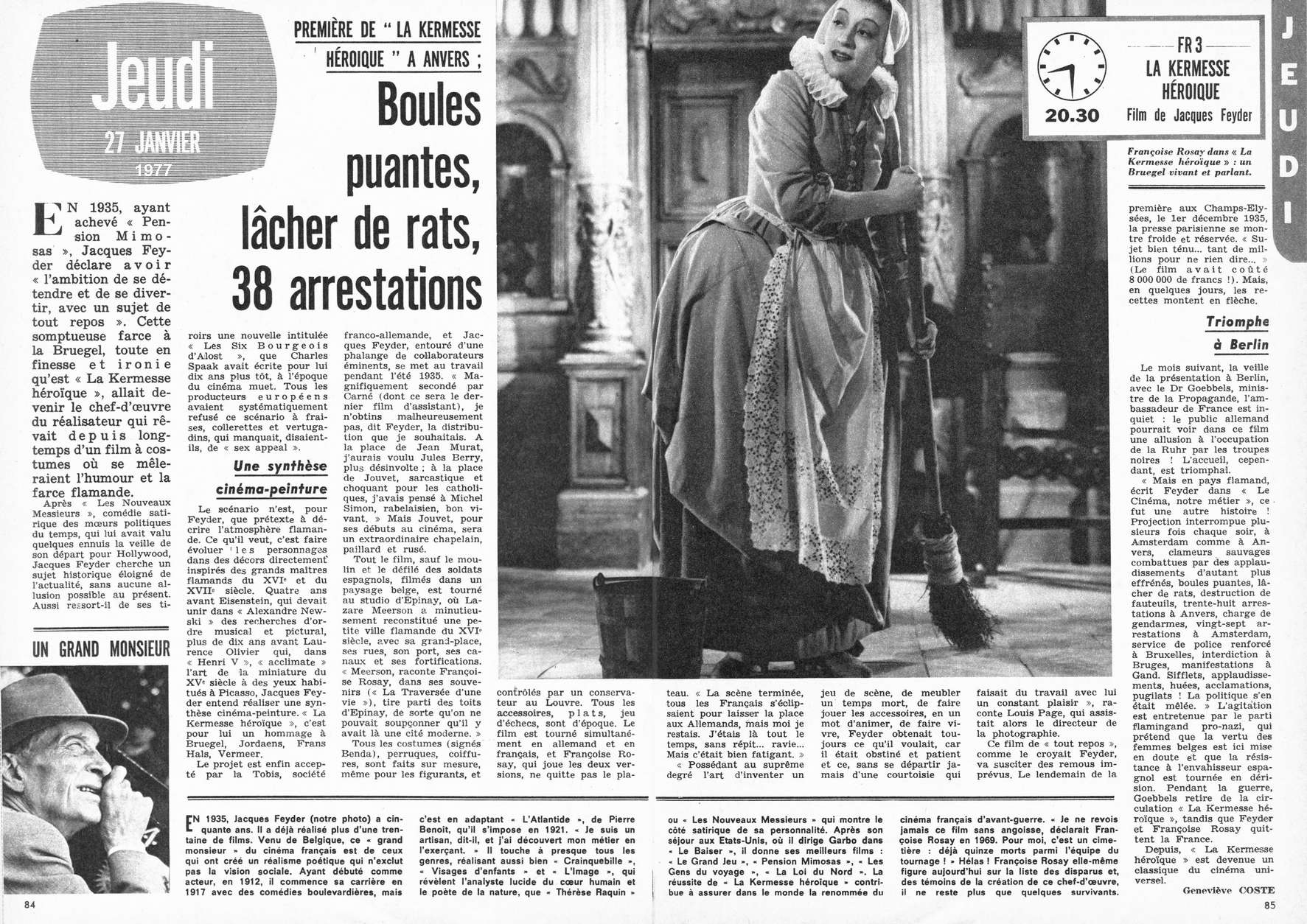

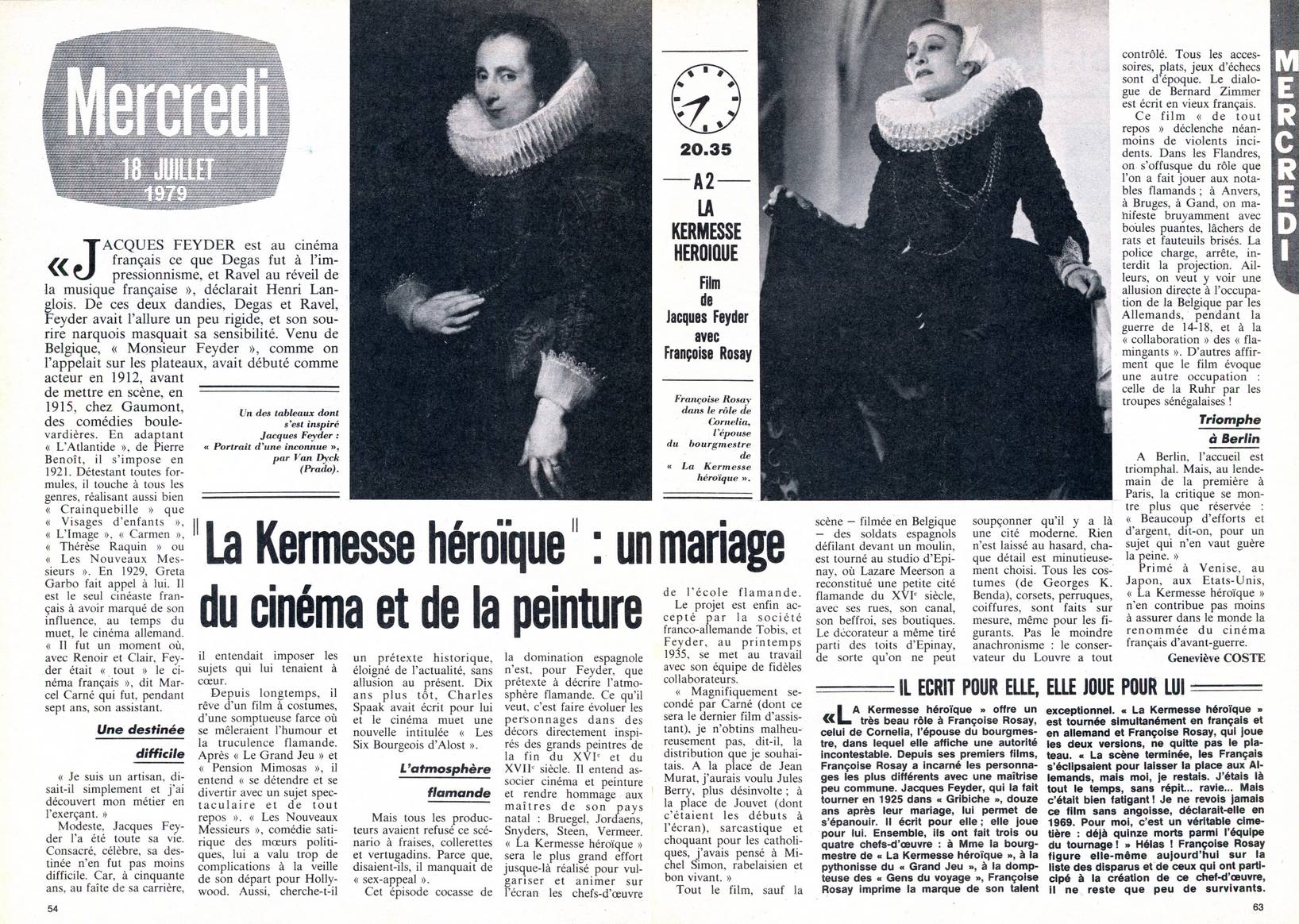

Réalisation : Jacques Feyder

Assistant réalisateur : Marcel Carné

Assistant artistique : Charles Barrois

Conseiller historique : M. Sterling

Scénario : Charles Spaak, Robert A. Stemmle et Jacques Feyder

Dialogue : Bernard Zimmer

Musique : Louis Beydts

Chef opérateur : Harry Stradling Sr.

Opérateur : Louis Page, assisté d'André Thomas

Costumes : Georges K. Benda, J. Muelle

Décors : Lazare Meerson, assisté d'Alexandre Trauner et Georges Wakhévitch

Son : Hermann Storr

Montage : Jacques Brillouin

Directeur de production : Pierre Guerlais

Production : Société des films sonores Tobis

Distribution : Filmsonor

Durée : 109 minutes

Tournage dans les studios d'Epinay

Sortie le 3 décembre 1935

« L’action se déroule dans les Flandres, en 1616, dans le moment où la domination espagnole, sous le règne de Philippe III, s’exerçait moins sévèrement. Mais le souvenir des horreurs de la guerre ne s’était pas effacé de la mémoire des paisibles populations, de l’Escaut la Mer du Nord. Le sujet de LA KERMESSE HEROIQUE n’est pas emprunté à l’histoire. C’est une farce imaginée de toutes pièces, une farce héroï-comique à laquelle on a donné pour cadre une ville qui somnole au bord de son canal, des maisons aux vieilles boiseries lustrées, et , pour atmosphère, la liesse populaire à la veille d’une kermesse. S’ils ont choisi ce cadre c’est que les auteurs ont pu, afin d’embellir leurs images, demander aux chefs d’œuvre des grandes peintres flamands, à toutes ces vies immobiles sur les murs des musées, le secret de leur vérité humaine et de leur gaîté. Et c’est sans doute parce que LA KERMESSE HEROIQUE a su réunir à des qualités d’imagination et d’invention un rayonnement de joie et de bonne humeur, que le jury du Grand Prix du Cinéma lui a décerné sa haute récompense. »

Au début du XVIIe siècle en Flandres. L’excitation règne dans la petite ville de Boom qui se prépare à célébré sa grande kermesse. Revêtus de leurs plus beaux atours et bouffis de vanité, les notables posent pour le jeune peintre Jean Breughel. Celui-ci à noué une idylle avec Siska, la fille du bourgmestre. Mais l’orgueilleux bourgeois à d’autres projets pour sa fille. Il souhaite la marier avec le boucher, son principal partenaire en affaires et premier échevin de la cité. Cornélia, la femme du bourgmestre, prend le parti de Siska reprochant vertement à son mari de sacrifier le bonheur de sa fille à des intérêts bassement mercantiles. C’est finalement un événement imprévu qui va favoriser l’union de Siska et de Jean. Un courrier vient annoncer l’arrivée dans la ville du duc d’Olivarès, ambassadeur du roi d’Espagne, et de ses troupes. La nouvelle provoque la panique des notables qui se remémorent les exactions passées. Plutôt que d’envisager la moindre résistance, ceux-ci décident de se coucher devant l’occupant. Littéralement pour le bourgmestre qui choisit de faire le mort. Révoltée par la couardise de des hommes, Cornélia appelle les femmes à prendre les choses en main. Celles-ci utiliseront les armes qui leur sont propres pour faire en sorte que le séjour des soldats dans la ville se passe pour le mieux…

CRITIQUE(S) :

« (…) C’est dans l’inversion des rôles et des situations que réside le comique de cette « farce » que revendique Feyder. Aux gros hommes vantards, couards et pantouflards s’opposent des femmes énergiques, sensibles et sensuelles. Tandis que la morgue et la brutalité espagnoles, qui provoquaient les fantasmes de terreur du bourgmestre, se muent en civilité et élégance (…) On sent, derrière la caricature traditionnelle des femmes qui portent la culotte, un féminisme réel, qui laisse le dernier mot à Françoise Rosay, la seule à être sensible et intelligente. Et surtout, au-delà de la satire d’une « collaboration » entre occupants et occupés, persiste la trace d’un pacifisme qui prône la nécessaire entente entre nations et la fonde sur une meilleure connaissance des us et coutumes de chacune. » - Michéle Lagny, Dictionnaire mondial des Films, Larousse, 1991

« Ce classique assez surfait a plus l’apparence de talent que de talent réel, riche budget, riche figuration, l’image est soignée, comme les costumes et les décors dus à Lazare Meerson assisté d’Alexandre Trauner et de Georges Wakhevitch (Ainsi les trois plus célèbres décorateurs français auront travaillé sur ce film). Mais la verve manque, où bien elle est très éteinte, dans ce qui aurait dû être la plus picaresque et la plus truculente des farces. L’introduction dure la moitié du film. Dans l’autre moitié, l’action progresse peu et lentement (…) C’est sans doute à cause de ce film et de certains films de René Clair, considérés après guerre comme les grands classiques du cinéma français, que le cinéma des années 30 mis si longtemps à être redécouvert (…) On n’avait pas envie d’y aller voir, de peur de n’y trouver - au mieux - que d’autres Kermesse héroïque. Plus tard, on s’aperçut qu’outre Renoir les vrais classiques de cette époque étaient Pagnol, Guitry, Mirande et les autres. » - Jacques Lourcelles, Dictionnaire du cinéma ; Les Films, Coll. Bouquins, Robert Laffont, 1992

« La raison pour laquelle ce film est entré dans la légende tient surtout à son étonnante évocation de la peinture flamande, à laquelle Lazare Meerson, le grand décorateur, fait directement allusion, plus qu’à son scénario, à mon avis assez faible. C’est en somme l’achèvement d’un art servi par toute une équipe en pleine possession de ses moyens à laquelle on décerne à l’unanimité le Grand prix du Cinéma Français. L’unanimité d’un jury de professionnels est pour une fois reconnue par le public qui accueille avec chaleur cette chronique pittoresque, qui avait coûté cher… » - Christian Gilles, Les écrans nostalgiques du cinéma français, Tome 1, L’Harmattan, 2002

Fiche réalisée par Stéphane Bruyère pour BDFF, 2017

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)