André Alerme | Naissance : 1877 Décès : 1960 | Partager cette page sur Facebook : | Commentaire |

|

1930

Le blanc et le noir

1932

La fleur d'oranger

1935

Pension Mimosas

1935

Tovaritch

1935

La Kermesse héroïque

1936

Un mauvais garçon

1936

L'assaut

1936

Le secret de Polichinelle

1937

Mademoiselle ma mère

1937

Vous n'avez rien à déclarer

1937

Balthazar

1937

L'homme du jour

1938

Le Drame de Shanghaï

1939

Paradis perdu

1941

Romance de Paris

1942

Le voile bleu

1942

La fausse maîtresse

1942

Lettres d'amour

1943

La valse blanche

1943

Le Baron fantôme

1945

Le cavalier noir

1945

Trente et quarante

1946

Leçon de conduite

1948

Par la fenêtre

1948

Le dolmen tragique

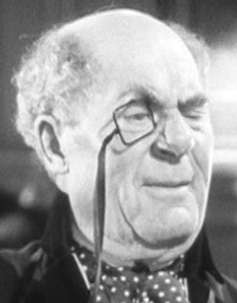

André ALERME

Fameux second rôle du cinéma de boulevard, André Alerme fut le roi des patronymes ronflants qui collaient à son allure débonnaire, son crâne dégarni, sa moustache et ses belles rondeurs : Aldebert de La Tour Mirande dans « Miquette et sa mère » (1933), François-Théophile Cormier de La Creuse dans « L’homme du jour » (1936), Hélios de La Baule dans « Vous n’avez rien à déclarer ? » (1937), autant de pique-assiettes, de parvenus imbus d’eux-mêmes et coureurs de jupons, mariés à quelques maîtresses femmes qui vont s’ingénier à les rendre fous. C’est ainsi qu’Alerme fut l’époux pusillanime, empêtré dans ses mensonges, de Gabrielle Dorziat, Marguerite Deval ou Marguerite Pierry, et bien entendu Françoise Rosay – « la plus grande comédienne de l’écran » selon lui - dont il partagea la couche à deux reprises, avec l’aval de Jacques Feyder : il dirige avec bonhommie la « Pension Mimosas » (1935) avant de rencontrer son meilleur rôle dans « La kermesse héroïque » (1935), celui du lâche bourgmestre de Boom qui aime mieux passer pour mort (et se faire cocufier !) que d’affronter l’ennemi espagnol.

« Amour et carburateur » (1925), où il joue un petit garagiste devenu riche, sera son premier film mais il attend le parlant pour faire ses vrais débuts, parrainés par Raimu, dans « Le Blanc et le Noir » (1930) et « Mamzelle Nitouche » (1931). C’est l’époque où l’on recycle au cinéma les vaudevilles célèbres : aussi Alerme paraît-il dans « La dame de chez Maxim’s » (1931), « Le voyage de Monsieur Perrichon » (1934), « L’hôtel du libre-échange » (1934) et « Tovaritch » (1935).

On le distribue de préférence dans les autorités incompétentes, régulièrement bafouées par la jeune génération : on le verra en colonel dépassé par les événements dans « Le baron fantôme » (1942), en marquis comploteur dans « Lettres d’amour » (1942), en fermier de la gabelle dans « Le cavalier noir » (1944) ou en préfet dans « Les malheurs de Sophie » (1945). Il joue dans « Le voile bleu » (1942) Volnar-Bussel, un nouveau riche qui achète un château, organise des chasses et des bals costumés, tout en affichant sans vergogne son ignorance crasse et sa vulgarité satisfaite. Imprésario débordé de chanteurs célèbres devenus comédiens, il s’occupe tour à tour de Jean Lumière dans « Le chanteur de minuit » (1937) ou de Charles Trénet dans « Romance de Paris » (1940). Il tient le même emploi auprès d’un virtuose du violon dans « Accord final » (1938), avec en prime l’honneur d’être dirigé par le futur Douglas Sirk. Lorsqu’il joue Calou, « un grand manitou, un maître de la couture » dans le romantique « Paradis perdu » (1939) d’Abel Gance, on sent bien qu’il préfère le registre comique qui lui permet de savoureuses caricatures comme celle du beau-frère de Raimu, un parasite imbécile, dans « L’homme qui cherche la vérité » (1939). Metteur en scène grotesque de « La comédie du bonheur » (1940), le voilà transformé par Michel Simon en médecin major chargé d’enluminer la vie d’une triste vieille fille.

Comme on ne croise pas Jacques Feyder tous les jours, il participe à « L’âge d’or » (1940), « un film d’aventures comique et philosophique » selon la publicité : malheureusement, il ne s’agit que d’une petite comédie de Jean de Limur. Riche protecteur d’Arletty dans « L’amant de Bornéo » (1942), il semble préférer les jeunes filles indociles comme Danielle Darrieux dont il joue le père dans « Un mauvais garçon » (1936) avant de l’épouser dans « Mademoiselle ma mère » (1937) : la différence d’âge finissant par lui sauter aux yeux, il rompt ce mariage blanc et cède sa jeune épouse à son fils ; dans « La fausse maîtresse » (1942), ils seront à nouveau père et fille, elle acrobate et lui directeur de cirque, « hurluberlu mais honnête ». Rebelote, cette fois avec Odette Joyeux, pour « Leçon de conduite » (1945) et surtout « Pour une nuit d’amour » (1946) qui lui vaut des éloges unanimes.

Publicitaire colérique qui houspille Bourvil dans « Par la fenêtre » (1947), il se retrouve en fin de carrière en tête d’affiche de comédies pataudes comme « Le voleur se porte bien » (1946), « Toute la famille était là » (1948) ou « Un trou dans le mur » (1949). Il hérite même du rôle de Saint Pierre dans « Les gueux au Paradis » (1945), dernier rendez-vous avec ses vieux complices Raimu et Fernandel. Son départ pour l’au-delà, après une retraite de dix ans, restera toutefois des plus discrets : comme le suggérait le titre de son dernier film, « Cet âge est sans pitié » (1950) pour les comédiens que nous avons aimés autrefois…

Jean-Paul Briant

.jpg)