Jean d'Yd | Naissance : 1880 Décès : 1964 | Partager cette page sur Facebook : | Commentaire |

|

1923

La souriante madame Beudet

1927

Napoléon

1928

La passion de Jeanne d'Arc

1931

La fin du monde

1933

Les misérables

1934

Tartarin de Tarascon

1938

La rue sans joie

1938

Entente cordiale

1943

L'éternel retour

1944

Félicie Nanteuil

1945

La vie de bohème

1946

Jericho

1946

Raboliot

1946

Martin Roumagnac

1948

Le colonel Durand

1950

Justice est faite

1952

Agence matrimoniale

1953

L'affaire Maurizius

1955

Chiens perdus sans collier

1956

L'homme et l'enfant

1957

Les misérables

1957

Les truands

1959

Les naufrageurs

1963

Commedia : Théodore Frémeaux, décédé

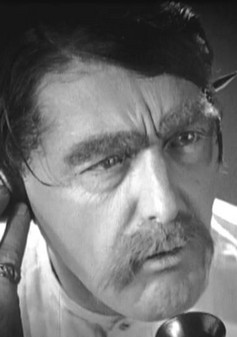

Jean D’YD

Sur la photo de famille des chasseurs matamores de « Tartarin de Tarascon » (1934), on ne peut que remarquer cette grande tige dégingandée, barbiche au vent, d’autant qu’il est flanqué de Maupi et Sinoël, deux lutins aussi malicieux que minuscules ; pourtant, s’il domine d’une bonne tête tout ce joli monde, Raimu compris, Jean d’Yd, fort d’une filmographie de cinquante titres tout de même, a du mal à surnager dans la mémoire sélective du cinéphile.

Il se produit, au début des années 1910, au Théâtre de l’Odéon sous la direction prestigieuse d’Antoine. Après-guerre, on le retrouve chez Georges Pitoëff et il participe à la création de « Jazz » de Marcel Pagnol en 1926 ou, dirigé par Jouvet, à celle de « Donogoo » de Jules Romains en 1930. Plus tard, à l’Athénée, c’est Pierre Blanchar qui le mettra en scène dans « Nous irons à Valparaiso » (1947) de Marcel Achard avant une dernière création remarquable : le 16 décembre 1954, au Théâtre Sarah-Bernhardt, il crée le rôle de Gilles Corey, l’ami de John Proctor (Yves Montand), dans « Les sorcières de Salem » mis en scène par Raymond Rouleau ; malheureusement, trois ans plus tard, son personnage n’apparaît plus dans la version ciné de la pièce.

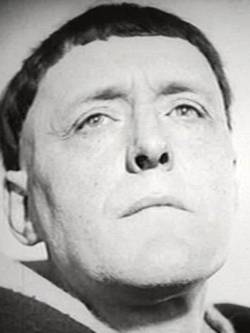

Dès ses débuts au cinéma, à quarante ans passés, il choisit des œuvres marquantes comme « La souriante Madame Beudet » (1923) de Germaine Dulac ou « La dame de Monsoreau » (1923) où il incarne Chicot, le bouffon d’Henri III. Dans « Le chant de l’amour triomphant » de Victor Tourjansky, il se grime en serviteur hindou. A noter sa contribution à deux chefs d’œuvre incontestés : dans « Napoléon » (1927) d’Abel Gance, il joue un gratte-papier qui mange littéralement ses dossiers pour sauver les suspects de la guillotine ; dans « La Passion de Jeanne d’Arc » (1928) de Dreyer, il sera Guillaume Erard, le seul juge bienveillant de la Pucelle d’Orléans. Aux débuts du parlant, Abel Gance le rappelle pour son étonnant film d’anticipation, « La fin du monde » (1931) et Raymond Bernard le réquisitionne pour « Les Misérables » (1933) où il paraît brièvement en directeur d’école lancé dans un discours d’hommage à M. Madeleine. On le verra de nouveau en professeur, le livre à la main et les lorgnons bien en place, dans « Rothchild » (1934), toujours auprès d’Harry Baur.

Comédien de théâtre aguerri, Jean d’Yd s’ingénie à varier ses compositions : on peut le rencontrer aussi bien en Joe Chamberlain - premier ministre britannique signataire de l’« Entente cordiale » (1939) - qu’en humble montreur d’ours médiéval au début des « Visiteurs du soir » (1942). Dans « Jéricho » (1945), il joue un conseiller municipal terrorisé à l’idée de devenir otage alors que « Félicie Nanteuil » (1942) nous le montre en Docteur Socrate, un noceur à lorgnon et barbiche qui traîne dans les loges des comédiennes. Il est bien émouvant dans une scène d’« Agence matrimoniale » (1951) où il joue le père d’une jeune fille sourde. Il glisse sa longue silhouette dans la robe du médecin de « Lucrèce Borgia » (1953) ou, mieux encore, sous la soutane du père Kreutzer dans « Le colonel Durand » (1948) et celle d’un supérieur de collège dans « Justice est faite » (1950). Son dernier emploi sera d’ailleurs celui de curé d’une île bretonne où sévissent « Les naufrageurs » (1958), un environnement familier pour l’interprète du grand-père Gourvennec, pêcheur à Ouessant dans « Dieu a besoin des hommes » (1950). Dans « L’article 330 » (1934), court métrage tiré de Courteline et réalisé par Pagnol, il présidait le tribunal chargé de juger Robert Le Vigan pour « outrage public à la pudeur » ; vingt ans plus tard, sur un mode plus grave, filmé en contre-plongée par la caméra expressionniste de Duvivier, il incarne parfaitement la solennité de la Justice dans « L’affaire Maurizius » (1954). A contrario, dans « L’homme et l’enfant » (1956), il kidnappe une fillette et dans « Les truands » (1956), c’est lui qui est à l’origine d’une belle famille de canailles !

Trois films le mettent davantage en lumière, et d’abord « L’éternel retour » (1943) où son personnage, Amédée Frossin, forme avec Yvonne de Bray et Piéral le trio infernal qui espionne les amours interdites de Tristan et Iseut. Veule et las, il y est aussi antipathique qu’il sera touchant dans son interprétation la plus sensible, celle de Walter Lherminier, le père d’Odile Versois dans « Les dernières vacances » (1948), le beau film nostalgique de Roger Leenhardt où il parraine les débuts à l’écran de son petit-fils, Didier d’Yd. Toutefois, il était excellent aussi dans « Martin Roumagnac » (1946) où il joue l’oncle de Marlène Dietrich, un grainetier qui n’aime pas les oiseaux et vit aux crochets de sa nièce. Jean Gabin l’appelle « tonton gâteau », ce qui ne lui plaît guère mais lui donne l’opportunité de paraître dans deux autres films du comédien : devenu juge pour enfants dans « Chiens perdus sans collier » (1955), Gabin ne se privera pas de houspiller ce grand-père alcoolique d’un petit délinquant ; dans « Les Misérables » (1958), Jean d’Yd sera le Père Maboeuf qui choisit de mourir sur les barricades aux côtés des insurgés.

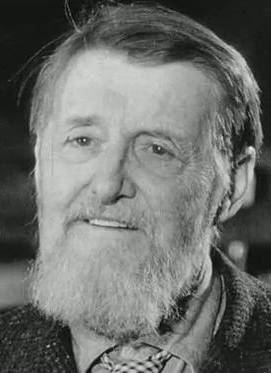

In extremis, la télévision lui donne la vedette dans une expérience originale de dramatique improvisée - « Commedia : Théodore Frémeaux, décédé » (1963) – où il joue un personnage de vieil homme indigne en quelque sorte puisque le héros abandonne sans crier gare le domicile conjugal. L’année suivante, ce n’est plus de la comédie lorsque les journaux annoncent : « Jean d’Yd, décédé » mais la nouvelle ne fera pas les gros titres…

Jean-Paul Briant