Lucien Nat | Naissance : 1895 Décès : 1972 | Partager cette page sur Facebook : | Commentaire |

|

1932

Les gaietés de l'escadron

1933

Les misérables

1937

Forfaiture

1940

Campement 13

1940

Untel père et fils

1941

Le dernier des six

1942

Pontcarral, colonel d'empire

1942

Les affaires sont les affaires

1944

Le bossu

1946

Martin Roumagnac

1947

Rocambole

1947

Le chanteur inconnu

1948

Le mystère de la chambre jaune

1949

La valse de Paris

1949

Le parfum de la dame en noir

1949

Retour à la vie

1952

Violettes impériales

1952

Nous sommes tous des assassins

1953

Si Versailles m'était conté

1955

Le dossier noir

1956

Si Paris nous était conté

1958

Police judiciaire

1958

La caméra e...

Le mystérieu...

1959

Clarisse Fenigan

1959

La caméra e...

Le véritable...

1959

Sans tambour ni trompette

1959

Marie Stuart

1959

Les cinq de...

Le grain de ...

1961

Le théâtre ...

Youm et les ...

1961

Les amours célèbres

1961

Climats

1962

L'inspecteu...

Mort sans po...

1964

Verdict : Le cas du docteur Lenôtre

1965

Le mystère de la chambre jaune

1965

Dom Juan ou le festin de Pierre

1965

Histoire pittoresque : Un duel sous Rich...

1965

Les amitiés particulières

1966

Verdict : Un héros de plus ou de moins

1967

Tribunal de...

Le fabuleux ...

1968

Tribunal de...

Nostradamus ...

1970

Le fauteuil hanté

1971

Les cent livres : Le noeud de vipères

1971

Les enquête...

Maigret aux ...

1972

Les misérables

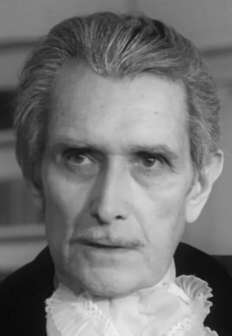

Lucien NAT

Grand et mince, la mine austère, Lucien Nat connaîtra une carrière bien plus conséquente au théâtre qu’au cinéma. Il côtoie, dès ses débuts sur les planches, deux maîtres de l’avant-garde, Jacques Copeau au Vieux-Colombier et Gaston Baty au Théâtre Montparnasse. C’est ainsi qu’il participe en 1930 à la création française de « L’opéra de quat’sous » de Brecht avant de jouer Méphisto en 1937 dans une adaptation de « Faust », qui lui donne le plaisir de partager l’affiche avec sa jeune épouse, l’ingénue Marie Déa. Partenaire d’Edwige Feuillère et Gérard Philipe dans « Sodome et Gomorrhe » de Jean Giraudoux en 1942, il marque, d’Ibsen à Claudel, une préférence pour les ambiances dramatiques et délaisse généralement la comédie.

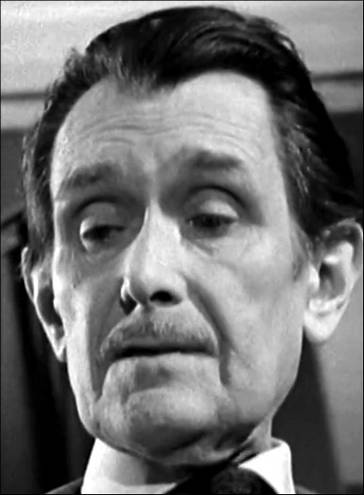

Au cinéma, il semble vouloir inverser la donne puisqu’il débute dans « Les gaietés de l’escadron » (1932) : maréchal des logis bonhomme, il se moque de Fernandel, pioupiou particulièrement niais. Pourtant, sa fine moustache et son air sérieux incitent les cinéastes à le distribuer dans les drames comme « La tendre ennemie » (1935) d’Ophuls ou « Forfaiture » (1937) de Lherbier. Jeune premier (de 40 ans !) amoureux de Renée Devillers dans « Untel père et fils » (1940) ou « Les affaires sont les affaires » (1942), il s’oppose au héros Pierre Blanchar dans deux films signés Delannoy, « Pontcarral, colonel d’Empire » (1942) et surtout « Le bossu » (1944) où il compose un fourbe Peyrolles. Il est vrai qu’il avait déjà trahi tous ses amis dans « Le dernier des six » (1941) ! Marcel Achard lui demande de tailler sa moustache en impériale pour incarner Napoléon III dans « La valse de Paris » (1949) et Sacha Guitry l’affuble à deux reprises de la perruque poudrée de Montesquieu dans « Si Versailles m’était conté » (1953) et « Si Paris nous était conté » (1955).

Toujours sobre (un peu trop peut-être), il s’essaie à la fantaisie en jouant les bohémiens dans « Le Capitaine Fracasse » (1942) version Abel Gance. Dans « Rocambole » (1947), il campe un Sir Williams maléfique à souhait, la méchanceté intacte même lorsqu’il devient aveugle ; malgré toute sa malice et ses déguisements, il ne parvient pas cependant à nous inquiéter, contrairement à Jean Topart dans la mythique série télé. Dans le même registre, il fréquente Serge Reggiani alias Rouletabille dans le diptyque inspiré de Gaston Leroux - « Le mystère de la chambre jaune » (1948) et « Le parfum de la dame en noir » (1949) - où il joue Robert Darzac, accusé à tort d’avoir agressé sa fiancée. S’il montre un visage peu sympathique en neveu intéressé dans le sketch de « Retour à la vie » (1948) dirigé par André Cayatte, il se fait apprécier de son metteur en scène qui le retient comme avocat général puis médecin légiste pour deux célèbres films judiciaires, « Nous sommes tous des assassins » (1952) et « Le dossier noir » (1955). Sur une note plus légère, il croise fréquemment les chanteurs qui s’essayent au cinéma comme Tino Rossi, « Le chanteur inconnu » (1946), Edith Piaf et les Compagnons de la Chanson pour « Neuf garçons, un cœur » (1947) ou Luis Mariano dans « Violettes impériales » (1952). « Martin Roumagnac » (1946) lui donne même l’occasion de faire du gringue à Marlene Dietrich mais Gabin veille !

Ses derniers rôles, au début des années 60, relèvent de l’adaptation littéraire : dans « Climats » (1961) et « Thérèse Desqueyroux » (1962), il retrouve Renée Devillers, sa fiancée du temps jadis ; tous deux blanchis sous le harnais, les voilà abonnés aux rôles secondaires de nobles parents. Lucien Nat incarne encore le père supérieur d’un internat catholique où naissent « Les amitiés particulières » (1964) avant de se tourner vers la télévision. C’est à Marcel Bluwal qu’il doit deux de ses interprétations les plus justes. Père indigné sermonnant son fils libertin dans une version magistrale du « Dom Juan » (1965) de Molière, il clôt sept ans plus tard sa carrière, comme il l’avait commencée, en retrouvant l’univers de Victor Hugo quarante ans après ses débuts dans « Les Misérables » (1933) : il y jouait Montparnasse, le vil complice de Thénardier ; cette fois, il personnifie M. Gillenormand, le grand-père royaliste de Marius, avec toute l’autorité dont il était capable ; à la fois ridicule et touchant, il donne in extremis la preuve d’un talent que le cinéma ne sut pas vraiment exploiter.

Jean-Paul Briant