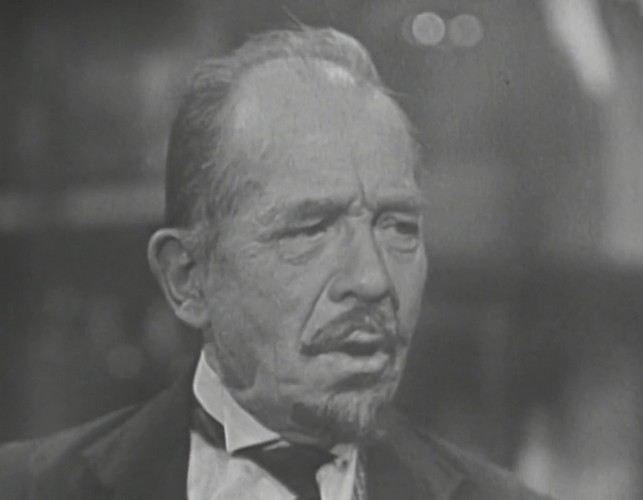

Pierre Larquey | Naissance : 1884 Décès : 1962 | Partager cette page sur Facebook : | 1 Commentaire |

|

1931

Sola

1933

Topaze

1933

Les misérables

1934

Si j'étais le patron

1934

Madame Bovary

1934

Le grand jeu

1934

Zouzou

1934

L'école des contribuables

1934

Compartiment de dames seules

1934

Le Cavalier Lafleur

1934

Justin de Marseille

1935

Un oiseau rare

1936

La terre qui meurt

1936

Romarin

1936

Le roman d'un spahi

1937

Mademoiselle ma mère

1937

Rendez-vous Champs-Elysées

1937

Les filles du Rhône

1937

Ces dames aux chapeaux verts

1937

L'habit vert

1938

Les trois artilleurs en vadrouille

1938

Les otages

1938

La chaleur du sein

1941

Nous les gosses

1941

Fromont jeune et Risler aîné

1942

Le lit à colonnes

1942

Le bienfaiteur

1942

Le journal tombe à cinq heures

1942

Le voile bleu

1943

La main du diable

1943

Le corbeau

1944

Le père Goriot

1944

La collection Ménard

1945

Sérénade aux nuages

1945

Sylvie et le fantôme

1946

Jericho

1946

La femme en rouge

1947

Carré de valets

1947

Quai des orfèvres

1947

Six heures à perdre

1948

La femme que j'ai assassinée

1948

Le fiacre numéro 13

1949

La maternelle

1950

Topaze

1950

Les anciens de Saint-Loup

1950

Le furet

1951

Mammy

1951

Le dindon

1952

Le trou normand

1952

Monsieur Leguignon, lampiste

1953

Le chasseur de chez Maxim's

1953

Si Versailles m'était conté

1954

Trois jours de bringue à Paris

1954

Le Congrès des belles-mères

1954

nouveau

Faites-moi confiance

1955

Les diaboliques

1955

La Madelon

1956

Si Paris nous était conté

1956

Topaze

1956

Assassins et voleurs

1957

L’habit vert

1957

Les espions

1958

La p... sentimentale

1961

Le président

1961

Otez votre fille s'il vous plaît

1961

Par-dessus le mur

1962

Dossier 1413

Pierre LARQUEY

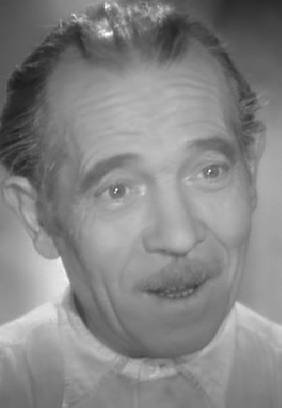

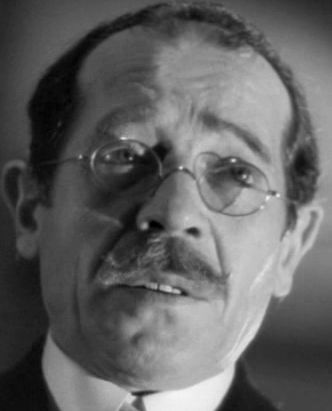

Le bon papa Larquey a enchanté trente ans de cinéma français de sa présence bonhomme et de sa voix chaude fleurant son Sud-ouest natal. Issu d’un milieu modeste, il n’eut aucun mal à endosser les rôles de petit paysan, de domestique ou de simple troufion que le cinéma des années 30 lui attribua volontiers. Avant cela, il fréquenta longtemps les planches, tour à tour comique troupier ou pensionnaire du Théâtre des Variétés, où Marcel Pagnol vient lui proposer le rôle de Tamise, brave compagnon de misère du professeur « Topaze ». Au cinéma, Larquey retrouvera l’intègre Tamise par deux fois, face à Jouvet en 1933 et en 1950 face à Fernandel dans la version signée Pagnol.

Dès 1931, Larquey se met en marche pour un marathon de 200 films. Bien sûr, il ne fait pas toujours le tri entre « Madame Bovary » (1934) de Jean Renoir – il y joue Hippolyte, le pied-bot - et la piteuse trilogie des « Trois Artilleurs » où il incarne le pharmacien Zéphitard « en vadrouille », « à l’opéra » ou « au pensionnat » ! 1934 est une année faste puisqu’il tourne la bagatelle de vingt films dont « Compartiment de dames seules » où il rêve en vain de divorcer de l’envahissante Alice Tissot, un « chameau » qu’il appelle pourtant Herminette. A cette époque, il paraît, le clairon au bec, dans « Le grand jeu » (1933), en tambour de ville dans le premier « Knock » (1933) ou en truand irrésistiblement bègue dans « Justin de Marseille » (1934). Il aime porter la livrée comme dans « Un oiseau rare » (1935) où son richissime patron l’oblige à un échange de rôles qui lui déplaît fort. Au début de « L’habit vert » (1937), on le voit enseigner à son fils – un Bernard Blier bien empoté- les us et coutumes de l’Académie Française. Toute une époque fleurit à travers le nom de ses personnages : adjudant Gonfaron ou Colleret, père Mélé ou père Ballot, Ulysse Hyacinthe ou M. Lacroustille, M. Bouton, M. Moineau ou « Clodoche » (1938). S’il s’appelle Lajoie dans « L’amant de Bornéo » (1942), c’est visiblement par contraste avec la triste figure qu’il arbore en étudiant les comptes d’un patron dispendieux joué par l’ami Tissier. Sa petite moustache et sa calvitie naissante sont célèbres, même lorsqu’il rase la première et cache la seconde sous une perruque 18e dans « Adrienne Lecouvreur » (1938). Quelques films lui réservent le premier rôle comme « Un soir de bombe » (1935), une plaisanterie de Maurice Cammage, où il joue le double rôle d’un banquier et d’un clochard ; plus sérieusement, son visage de vieux paysan vendéen, cheveux blancs et pipe au bec, orne l’affiche de « La terre qui meurt » (1936), le premier film français en couleurs ; Bernard-Deschamps en fait un père célibataire dans « La marmaille » (1935) et, dans « Monsieur Coccinelle » (1938), un petit fonctionnaire rêveur encombré d’une épouse rabat-joie. « Grand-père » idéal dans un petit film de 1938, il brille dans « Les otages » (1939) de Raymond Bernard, au milieu d’une belle brochette de notables campés par ses valeureux collègues, Charpin, Saturnin Fabre et Noël Roquevert.

Les années 40 vont l’imposer comme une figure majeure du cinéma français. Certes, ce n’est pas grâce à « Pension Jonas » (1941) même s’il y est toujours aussi sympathique en Barnabé Tignol, clochard installé dans une baleine empaillée au Muséum d’Histoire Naturelle. C’est en premier lieu Clouzot qui démontre que l’aimable Larquey cache des abîmes de noirceur dans « L’assassin habite au 21 » (1941) où son association avec Tissier et Roquevert couvre les crimes de l’énigmatique Durand. « Le Corbeau » (1943) lui permet d’atteindre les sommets. Psychiatre morphinomane, le docteur Vorzet inonde la ville de lettres anonymes et s'interroge sur la frontière entre le bien et le mal : « Où est l’ombre ? Où est la lumière ? » demande-t-il à Pierre Fresnay dans le passage le plus célèbre du film. Dans « La collection Ménard », tourné la même année, il est de nouveau psychiatre mais en version délirante puisqu’il propose à ses patients de… brouter ! Professeur Star dans « Le Furet » (1949), il joue de son ambiguïté car le sympathique voyant à la boule de cristal dissimule un malfaiteur. « Le Père Goriot » (1944) aurait dû lui apporter la consécration suprême : si cette adaptation littéraire manque de souffle, Larquey réussit admirablement la scène de son agonie misérable. En 1949, il interprète à la radio Monsieur Jourdain et des comédiennes aussi prestigieuses que Françoise Rosay et Madeleine Renaud ne résistent pas au plaisir de servir Molière en sa compagnie.

Malgré ces personnages de premier plan, Larquey reste un grand second rôle qui excelle dans les compositions en apparence mineures, comme celle de l’aimable Dix Doigts, gardien de prison dans « Le lit à colonnes » (1941), le propriétaire bienveillant de « L’ange de la nuit » (1942) ou le domestique d'Odette Joyeux dans « Le mariage de Chiffon » (1942). Trois ans plus tard, il jouera son père attendrissant dans « Sylvie et le fantôme » (1945) où l’on aime le retrouver en châtelain ruiné, fumant la pipe dans son lit à baldaquin. Dans « La Main du diable » (1942), son apparition suffisait à faire sourdre la peur panique née de la « Main Enchantée » imaginée par Gérard de Nerval. Mendiant unijambiste surnommé Béquille, il est très émouvant en otage sur le point d’être fusillé dans « Jéricho » (1945). Amoureux de Gaby Morlay dans « Le voile bleu » (1942) – il l’épousera dans « Mammy » (1950) - il succombe au charme d’un ange joué par Simone Renant dans « La tentation de Barbizon » (1945) d’autant qu’elle le transforme pour deux heures en séducteur, un emploi plutôt inhabituel pour lui (« Avec ma gueule ? » s’exclame-t-il !). André Luguet occupe d’ailleurs ses « Six heures à perdre » (1946) à redonner à la volage Paulette Dubost l’envie d’aimer à nouveau ce mari bienveillant.

Chauffeur de taxi malmené par la police (« On n'est pas les plus forts ! ») dans « Quai des Orfèvres » (1947), il retrouve, toujours chez Clouzot, le même emploi dans « Les espions » (1957). Dans « Les diaboliques » (1954), enseignant médiocre d’une sinistre pension, il se fait traiter de « vieux chameau » par Simone Signoret. En guise de compensation, il fut tout de même directeur d’école dans « Les anciens de Saint-Loup » (1950). C’est l’époque où Sacha Guitry recrute son ancien partenaire au théâtre comme guide touristique pour « Si Versailles m’était conté » (1953) avant de l’embastiller dans « Si Paris nous était conté (1955). Avec « Assassins et voleurs » (1957) et « Les sorcières de Salem » (1956), ce sont hélas les rares titres glorieux de ces années 50, surtout marquées par quelques sympathiques nanars comme « Le trou normand » (1952) sans parler de la tambouille bordelaise de la maison Couzinet (cinq films au compteur !) et l’on souffre pour lui de le voir en caleçon subir les invectives d'une Jeanne Fusier-Gir déchaînée dans « Le congrès des belles-mères » (1954). Dans « La famille Cucuroux » (1953), il débite, imperturbable, des répliques ahurissantes comme : « Que monsieur veut-il que je lui fesse… euh, fasse ? »

L’âge venant, il semble délaisser le cinéma et consacre sa semi-retraite à l’entretien de sa propriété de Maisons-Laffitte. Avant de tirer sa révérence, il parut, plus vrai que nature en vieux paysan sur son tracteur, conversant amicalement avec Jean Gabin, « Le Président » (1960). A la télévision, on le revit - Tamise tout de même très fatigué - dans une nouvelle version de « Topaze » (1956) ou reprenant son rôle de secrétaire de l’Académie Française dans « L’habit vert » (1957). Contrairement au Père Jules, le malicieux doyen des français - son personnage dans « Millionnaires d'un jour » (1949) – Larquey ne vécut pas centenaire mais mourut d'une crise cardiaque à l'âge de 77 ans : il y trouva enfin le repos auquel aspirait l’allumeur de réverbères sur un enregistrement fameux du « Petit Prince » où sa gouaille sympathique berça des générations d’enfants.

Jean-Paul Briant