Julien Carette | Naissance : 1897 Décès : 1966 | Partager cette page sur Facebook : | Commentaire |

|

1932

L'affaire est dans le sac

1934

Le billet de mille

1936

Marinella

1936

Aventure à Paris

1937

La fessée

1937

La grande illusion

1937

Battement de coeur

1937

La marseillaise

1937

Gribouille

1938

L'accroche-coeur

1938

Lumières de Paris

1938

Je chante

1938

La bête humaine

1938

Café de Paris

1938

Entrée des artistes

1938

Le récif de corail

1939

La famille Duraton

1939

La règle du jeu

1939

Derrière la façade

1940

Tempête

1941

Fromont jeune et Risler aîné

1942

Lettres d'amour

1943

Adieu Léonard

1943

A la belle Frégate

1943

La bonne étoile

1944

Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs

1944

Le merle blanc

1945

Sylvie et le fantôme

1946

Messieurs Ludovic

1947

Histoire de chanter

1948

Une si jolie petite plage

1949

Branquignol

1949

Ronde de nuit

1950

La Marie du port

1950

Premières armes

1951

L'auberge rouge

1952

La fête à Henriette

1952

Agence matrimoniale

1953

Le bon dieu sans confession

1953

L'amour d'une femme

1953

Au diable la vertu

1954

Pas de coup dur pour Johnny

1954

Sur le banc

1955

La môme Pigalle

1956

Paris, Palace Hôtel

1956

Crime et châtiment

1956

Rencontre à Paris

1956

Si Paris nous était conté

1958

Le joueur

1959

La jument verte

1959

Pantalaskas

1960

La 1000eme fenêtre

1961

Vive Henri IV... Vive l'amour

1962

Mon oncle du Texas

1963

La foire aux cancres

1964

Les pieds nickelés

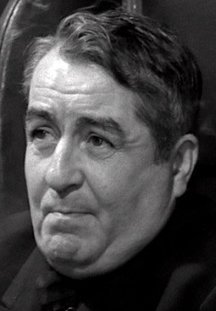

Julien CARETTE

« Comment vas-tu-yau d’poêle ? Si t’es gai-ris-donc ! » C’est sur ces jeux de mots approximatifs que le soldat Carette fait son entrée dans « La grande illusion ». Jean Gabin remarque aussi sec : « Dis-donc, t’es un drôle de p’tit comique, toi ! » Incarnation accomplie du titi parigot, Carette ne fut jamais avare de pitreries ni de bons mots. Bon copain rigolard en début de carrière, il vire ensuite au philosophe désabusé qui aime dispenser, la clope au bec et l’air détaché, de drôles de répliques aigres-douces signées Prévert ou Aurenche, Spaak ou Jeanson. Si les belles rencontres sont nombreuses dans un parcours riche de plus de 130 titres, l’ami Carette parvient à susciter notre enthousiasme même dans ses films les plus anodins.

Né, comme il se doit, à Paname, le jeune Victor Julien est un élève médiocre qui s’ennuie au Lycée Chaptal. Attiré par le théâtre, il se démène en attendant la consécration : engagé à l’Odéon, il fait de la figuration et remplace le souffleur ou le machiniste à l’occasion. Jacques Copeau l’accueille au Vieux-Colombier où il apprend son métier. Comédien complet, il chante l’opérette « Passionnément » en 1926 ou joue « Le roi masqué » de Jules Romains sous la direction de Jouvet. La notoriété venue, le cinéma l’emporte mais il jouera encore après-guerre deux pièces de Michel Duran, « Liberté provisoire » (1947) et « Faites-moi confiance » (1953).

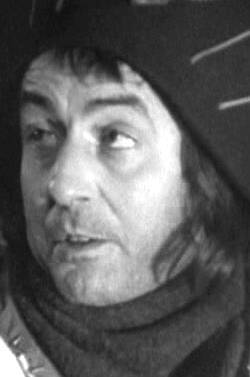

Pour ses vrais débuts à l’écran, il anime quelques courts-métrages drolatiques comme « Gonzague » (1933) signé Jean Grémillon et surtout « L’affaire est dans le sac » (1932), une loufoquerie des frères Prévert où l’on ne sait trop s’il joue un chapelier doublé d’un voleur ou un kidnappeur devenu bouffon ! A l’exception des « Gaietés de l’escadron » (1932) où on l’aperçoit à peine, on cherche un titre valable dans sa filmographie pléthorique des années 1930-1936. Retenons tout de même « Ferdinand le noceur » (1934), « 27 rue de la Paix » (1936) ou « Fanfare d’amour » (1935) : il y forme avec Fernand Gravey un duo de musiciens au chômage contraints de se déguiser en femmes pour intégrer un orchestre féminin. C’est Jean Renoir, en quatre films, qui le fait entrer au panthéon du cinéma français. Il anime de sa verve impayable le camp de prisonniers de « La grande illusion » (1937) en chantant devant les troufions « Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite… » Révolutionnaire en puissance dans « La Marseillaise » (1937), il joue Pecqueux, le mécanicien fidèle, dans « La bête humaine » (1938). « La règle du jeu » (1939) lui propose sa plus belle partition : rempailleur de chaises devenu braconnier (« Pour nourrir ma vieille mère ! »), Marceau fait du gringue à la mutine Paulette Dubost, au grand dam de son garde-chasse de mari, apportant une note bienvenue de vaudeville avant que la fête ne vire au tragique. Renoir l’adorait pour deux qualités essentielles, sa drôlerie et sa fidélité. Quant à Paulette Dubost, elle se souvenait du tournage en Sologne où Carette était « suivi sans arrêt de son épouse, Nénette, qui le surveillait » et lui interdisait de boire. Son penchant pour l’alcool caractérisera plus tard certains de ses personnages comme le pêcheur de « La Marie du Port » (1949) ou le père de Marina Vlady dans « Crime et châtiment » (1956). Pour faire bonne mesure, le bedeau breton de « L’amour d’une femme » (1953) cultive sa nostalgie du ratafia en constatant, l’air dégoûté : « Maintenant, je chante Minuit Chrétien et je bois de l’eau ! »

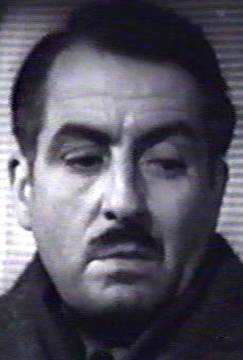

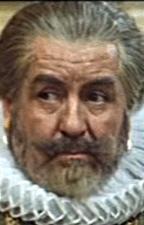

Carette assume en priorité des métiers modestes : domestique, vendeur, concierge et même jockey dans « Premières armes » (1949). En vertu de l’adage qui veut que le cordonnier soit le plus mal chaussé, il joue un blanchisseur qui se salit sans cesse dans « Messieurs Ludovic » (1945). Représentant de commerce à petite moustache dans « Une si jolie petite plage » (1948), il est pour une fois aussi sinistre que la pension où il loge. Chez Carné, on se souvient de Monsieur Quinquina, flanqué de sa nombreuse marmaille et réglant ses comptes avec son propriétaire collabo dans « Les portes de la nuit » (1946) où il se vante d’avoir été dans sa jeunesse « un drôle de roucouleur » avant de conclure, l’air sinistre : « Et puis j’ai rencontré ma femme. Et nous avons été heureux… » Il est vrai que passé le temps où il draguait Janie Marèse, Gaby Basset ou Paulette Dubost, le bonhomme Carette s’est rangé des voitures : marié à d’imposantes matrones comme Mady Berry ou Germaine Michel, il les adore mais ça rigole moins lorsque l’heureuse élue s’appelle Françoise Rosay : dans « L’auberge rouge » (1951), les deux comédiens forment un couple terrible d’aubergistes assassins et le plus diabolique des deux est bien le petit Carette, avec sa barbe des mauvais jours et sa haine du clergé. Autant-Lara en fera son interprète fétiche puisqu’il l’emploie à huit reprises, maître à danser le quadrille dans « Lettres d’amour » (1942), domestique de Pierre Larquey dans « Sylvie et le fantôme » (1945) ou maire du village dans « La jument verte » (1959). Monté sur ressort, il était excellent et survolté en père soucieux des intérêts de sa coquine de fille dans « Occupe-toi d’Amélie » (1949).

Marc Allégret, qui l’a dirigé dans plusieurs courts métrages dès 1931, lui donne à deux reprises le même nom, Lurette : dans « Gribouille » (1937), juré d’assises au procès de Michèle Morgan, il n’a « rien compris » à l’affaire si l’on en croit Raimu ; dans « Entrée des artistes » (1938), il est journaliste amateur de scoops comme dans « Café de Paris » (1938) d’Yves Mirande. Bon copain de Danielle Darrieux dans « Battement de cœur » (1939), il suit les cours de vol à la tire dispensés par l’extraordinaire Saturnin Fabre. Il participe à deux rares tentatives françaises de science-fiction - « Le monde tremblera » (1939) et « Croisières sidérales » (1941) – mais rate l’aventure Pagnol car « La prière aux étoiles » (1941) reste inachevé. Il a la chance de jouer, sur un scénario de Desnos, « Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs (1943) et, la même année, un rôle écrit pour lui par l’ami Prévert : dans « Adieu Léonard » (1943), il est un triste sire, marchand de farces et attrapes, poussé au crime par un escroc. La victime potentielle étant Charles Trénet, on peut soupçonner un désir légitime de mettre fin à la carrière cinématographique du fou chantant, déjà son partenaire dans « Je chante » (1938) et « La route enchantée » (1938), d’autant qu’il a dû subir aussi les médiocres prestations de Tino Rossi dans « Marinella » (1936) et « Lumières de Paris » (1937) ! Signé Cami, le scénario du film de Gilles Grangier, « Histoire de chanter » (1946), est tout de même amusant puisque l’épicier Carette devient un don juan le jour où Noël Roquevert lui greffe les cordes vocales de… Luis Mariano !

Partenaire de Robert Dhéry dans « Le château de la dernière chance » (1946), il le retrouve à la mise en scène pour « Branquignol » (1949) où il joue un machiniste et… Julien Carette ! Le voilà même premier rôle d’un film sans importance : concierge et père de famille, il traverse Paris en triporteur, portant sur son dos un matelas déplumé destiné à une « Drôle de noce » (1951). A la même époque, Luigi Zampa le dirige dans deux coproductions franco-italiennes, l’associant à Aldo Fabrizi dans « Rome-Paris-Rome » (1951) et, une nouvelle fois à Gabin, dans « Pour l’amour du ciel » (1951) où il excelle en mauvais pauvre. Il arrive que ses partenaires soient simplement heureux de le regarder faire son numéro et c’est l’impression que nous donne Bernard Blier dans certaines scènes d’« Agence matrimoniale » (1951). Comme il paraissait improbable que le plus célèbre des titis parisiens ne figure pas au générique de « Si Paris nous était conté » (1955), il y fait une apparition en cocher de la Belle-Epoque. Petit truand déguisé en flic dans « La fête à Henriette » (1952), il trouve un dernier personnage conséquent dans « Le temps des œufs durs » (1957) où il a maille à partir avec cet allumé de Darry-Cowl. Il faut dire que l’instant des adieux se pointe : il fait un dernier salut à son pote Gabin alias « Archimède le clochard » (1958), ramène encore une fois sa fraise chez Autant-Lara dans « Vive Henri IV, vive l’amour ! » (1960) et paraît brièvement dans « La foire aux cancres » (1963). Malade, Carette se retire et passe les dernières années de sa vie, veillé par la fidèle Nénette, dans son appartement du Vésinet. Impotent, il s’endort un jour, son éternelle cigarette encore allumée, et meurt des suites de ses brûlures, une triste fin pour le joyeux drille qui nous a si souvent réjouis.

Jean-Paul Briant